动画诗人宫崎骏的物种奇观

2014/9/6 热度:519

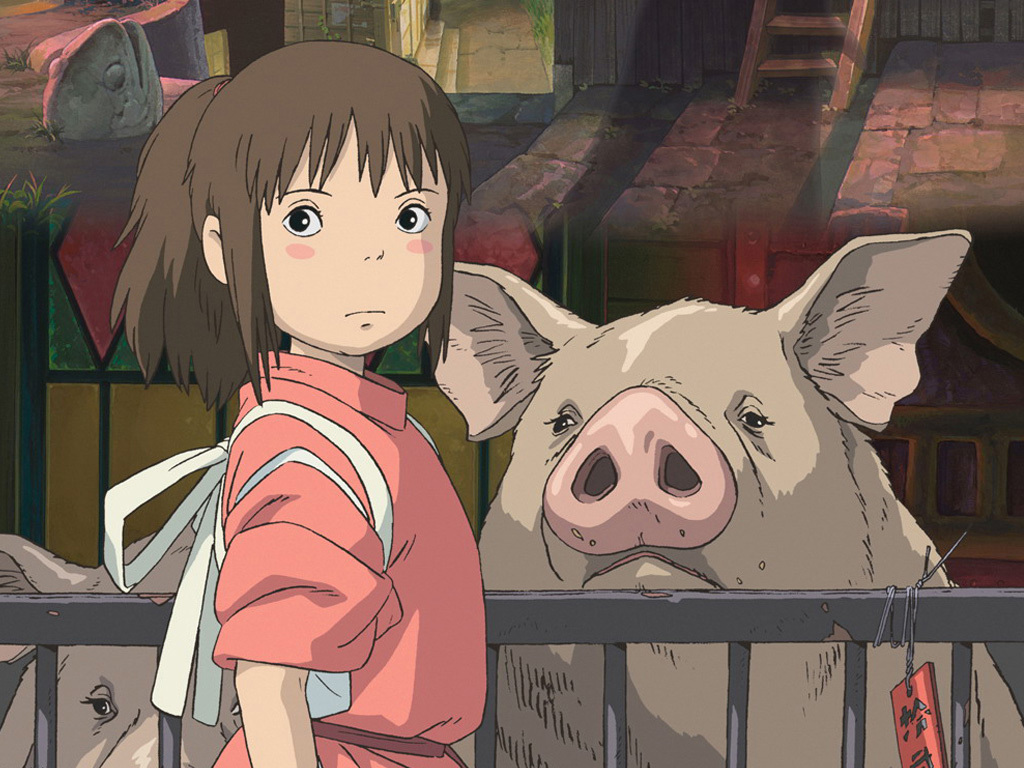

宫崎峻常被誉为“动画诗人”,他营造性灵的影像世界,让我们看见被凡俗生活遮蔽的诗意。他的世界里物种纷繁,既有邻家女孩,又有神话传说中的远古神兽,还有隐藏在人们身边的奇妙生灵。老席勒说我们身处的是一个散文化的世界,只有诗人才可以拯救我们深陷物质泥淖的灵魂。宫崎峻自己也说:“我希望能够再次藉着更具深度的作品,拯救人类坠落的灵魂。”于是宫崎峻的电影就好似一条道路,引领我们了无着落的乡愁,返向如今已经陌生的故乡。我们在路上看风景,看那些碧蓝天空下时而安静、时而疯狂的精灵,看宫崎峻创造出的奇妙物种给我们展示大自然的呼吸、欢笑和愤怒,看宇宙中生的不可思议与死的不可思议。 两极的女性形象 有人把宫崎峻称为女性主义者,他热爱把主角画成坚强执著的女孩子,且时常背负沉重的命运。其实不仅是那些少女,连同他的作品里其他的女性形象也都大大有别于传统上人们对于日本女人的认知。《风之谷》里野心勃勃的夏可娜,就与《幽灵公主》里的幻姬有异曲同工之处。她们比男性更现实,更有计谋和决断力,更执拗,甚至更冷血。宫崎峻从来不象浅薄的美国漫画那样设定永恒的善恶对立,所以面对那些冷血的女人,你不能说她们就是错的,因为她们也在为更好的未来努力,只是她们不似娜乌西卡们充满了悲天悯人之心。然而恰因为她们心底里没有少女们心里那分原初的善良,极度精明和实利就有可能造成可怕的毁灭,结果是伤害到更多的人。 而那些少女们,她们还未被俗世的价值观侵扰,心灵好像刚刚开放的百合花,纤尘不染。她们有最明澈的眼睛,可以看见生活在人们身边而不被觉察的龙猫;她们珍惜每一个生命,即使面对人们视为敌人的虫,也只有爱惜之心,宁愿牺牲自己去保护荷母幼虫;她们追随最真实的直觉行事,不讲拯救人类的大道理,却拥有最大的智慧。娜乌西卡是宫崎峻塑造的最为理想的形象,她用自己的牺牲平息荷母代表的大地之怒,成就行走在黄金草原上的青衣圣者预言。如果目以国家民族的大义,父亲被杀、乡亲被囚,她服从夏克娜的行为无疑会被视为“投降”。然而在她看来,不造成更多的伤害才是最重要的,尊重生命比尊重无形的道义陈规更为有价值。 《千与千寻》里的千寻也是一例,初入不可思议之街时她莽撞而不知礼数,但她却始终葆有纯朴心灵。她辛苦劳动,获得河神赠与的苦丸子,可以治愈变形为猪的父母。而当她需要牺牲这个机会,用丸子救治朋友时,她也从未犹豫。如果说她用丸子救助小白龙哈库是出于知遇之情,那么用丸子帮助心魔大炽的无面怪就是出于她纯然的善良了。那种善良在她看见在雨中茕茕孑立的无面怪,给他留一扇开启的门的时候就开始了,正是这善良最后帮助她救回了父母,重回人间。 也许是因为这些少女还没有把自己和世界分离开来,所以她们能与世界成为一体,能和万物成为友伴,更能看见成人所看不到的地方。所谓的两极,不过是眼里只有“自己”或者人类的成年人与那些混沌未凿的少女的对决而已。 神魔怪物 宫崎峻画了很多的怪物,有人造的机器人,也有丛林里的麒麟神兽,还有愤怒时候眼睛会变成红色、密密在大地上前进、所到之处摧枯拉朽的巨虫荷母。要列出详细的怪物图谱,颇为艰难,单一部《千与千寻》,就几乎是日本民俗神话大展示:其中出现了萝卜神――在电梯里掩护千寻的白胖子,日本关东、东北、中部民间信奉的农神;鸡仔神――泡在池子里的可爱小鸡,日本传说里被吃掉的鸡仔化成的鸡仔神;春日神――走在千寻前面戴了有翅子官帽的面具神仙,在日本春日大社祭经常出现…… 除了机器人以外,宫崎峻的怪物和野兽都和大自然息息相关。《风之谷》里的荷母几乎主宰了整个大地,《幽灵公主》里面的麒麟兽则主宰着生命与死亡,所不同的是:荷母虽然代表大地惩罚人类,却不处于神的谱系之中,而麒麟兽则是人类屠神行动中的第一个受害者。在宫崎峻那里,这些表现大自然灵性的生物并非与人势不两立,他们给予生命但也夺走生命。盛怒的荷母可以一夜之间摧毁人类最引以为骄傲的都市,但平静的荷母却也可以用神奇的金色触须治疗娜乌西卡的伤痛。麒麟兽掌管死亡,但它的湖也有奇异的治疗作用。我深深迷恋麒麟兽的表情,这个奇怪的动物,长着珊瑚般的角,脸上表情极度宁静,好像一个洞明世事的暮年人。它让面对它的枪发芽开花,却依然逃不过被砍头的命运。而当它的头被幻姬砍下,这个森林的保护神顿时就成为了森林的终结者。黑色的荧光巨人把手伸到森林的每一个角落,寻找自己的头颅。它所到之处,树木枯死,栖居其上的小精灵纷纷衰亡。这样绝望的破坏和寻找,只让人觉得无尽凄惶。 “魔崇神”是一种令人恐惧的怪物,被人类伤害的动物无法消除巨大的怒气,那些怨恨就化身诅咒,附体在它们身上,成为散播仇恨和诅咒的魔崇神。少年阿西达卡的命运就为奔突的魔崇神而改变,在他为了保护族人射杀了猪神之后,他就背负了难以化解的诅咒。而丛林里的老猪神,因为猪族战士与人的战斗全军覆没,难以化解心头怨恨,也化身巨大的魔崇神,还把桑卷进了沸腾的诅咒恶血中。在日本传统文化中,这种现象也叫“生灵祟人”,怨恨无法化解,生者和死者的灵魂就会萦绕不去,盲目的伤害别人。《源氏物语》里面的六条御息所夫人就在梦里生魂出窍,咒死了她嫉妒的人。愤怒必须有所发泄,否则灵魂就无法得到平静,狂怒的生魂就会继续不分青红皂白的疯狂伤害和破坏。 这甚至让人想起日本人的奇异性格,既有樱花飞瀑的宁静,又有雷霆万钧的破坏力。他们眼中的大自然,也有类似的灵性。当侵犯超过了域限,自然的报复就通过种种怪兽现形:“腐海”里漫天的孢子雨,看似美丽,但一进入人的口鼻,就会腐蚀人的肌体;以荷母为领袖的保护森林的虫子,一旦发出雷霆之怒,就可以不顾自身安危的拔城灭池。这种作风倒颇有点让人想起神风突击队,哪怕牺牲自己也要杀灭敌人。平素和蔼可亲的神明就是这样得到人们的敬畏的吧。 通灵者的奇妙命运 神话谱系里总有神人关系崩坏的一章,通灵者就成为沟通神与人关系的使者。在宫崎峻这里,通灵者则倾听着大自然的声音。他们或者兼备人类的理性和自然的灵性;或者有最纯澈的眼睛,可以看到旁人所看不见的神奇事物;再或者就是葆有以往时代的记忆,传递过去的消息。经常出现的还有那些梦里故乡留存下来的老婆婆们,从这些老婆婆的角色设置,可以窥见日本神道教或者萨满信仰系统里的巫女传统。没有她们的指引,少年和少女们也无法实践通灵的命运。 魔法和不可思议的力量总在理性与灵性这二者的缝隙中透出光彩,《魔女宅急变》的琪琪在海边城市,给人们带来他们不知道的魔法力量。《风之谷》的娜乌西卡则因为小时候的善念,禀赋了与虫子沟通的能力。《千与千寻》里的千寻小时候的经历也让她有机会帮助哈库回忆起他自己真正的名字,找回迷失的自我。《天空之城》的希塔背负了与生俱来的血液里的命运,但故乡已成他乡。最有悲剧色彩的角色则是《幽灵公主》里的一对人儿:阿西达卡因为保护族人,犯下了杀死猪神的罪行,被诅咒跟随;桑则从小被父母遗弃,身为白狼神之女,矢志不渝的要杀死幻姬为神兽一族复仇,被命运置于无法在同类中安身立命的境地。 在通灵者的身上,常常有神秘的命运跟随,他们经常会选择牺牲来救赎其他身陷悲剧境遇的生灵。娜乌西卡是最为典型的例子,她身上几乎可以看到耶稣基督的影子――背负命运的十字架,用自己的身体平息大地之神的愤怒。人与神之间破裂的关系于是得以恢复,而她也在大地之神的恩慈里复活。某种程度上,她不仅在救治堕落的人类,也在抚慰狂怒的荷母,通灵者往往需要把自己作为祭品献出,这样的命运说不出是悲剧还是崇高。在《风之谷》里,问题似乎通过献祭得到了解决。而在《幽灵公主》里,阿西达卡和桑的牺牲就似乎只面对了一片茫然,“活下去”意味着还会有更多的争斗,怎样才是终极的拯救万物之道?麒麟兽死去之后,留给他们的似乎就是一个人类主宰的世界,那个水边的精灵会是保存世界神性的希望么?好在通灵者一直存在,给我们救赎的希望。 《千与千寻》里有一段摄走了我的魂魄,碧蓝天空下,茫茫大海里的火车,千寻和无面怪安静的坐在位置上,其他乘客造型类似照相式绘画里的影子,无比安静的上车,下车,或者等候自己的那一趟列车。这个景象让人强烈的想到人生,宫崎峻描画的往往不是列车在路上安静前行的日常景象,就是到站时的末日景象。路途似乎没有尽头,但却总会在什么地方与什么人相逢,所谓命运,不过如此。他的影片里总有御风而行的生灵,天与海分不清楚的界限,很难说宫崎峻秉持的是圣埃克修佩里一般的飞翔激情,还是如同押井守所说的,把神风突击队的精神贯入到他的电影里。但是好在至少人们可以在他的电影里回忆起童年的纯真,分享他对人类未来的思考。至少那些默默无言纯净世界的树始终在那里,为我们,也为所有人展开想像的翅膀。至少爱幻想的人可以乘上宫崎峻的火车,跟着他安静的看风景,眼睛悲悯。