哲学的“戒体”和“戒体”的哲学——试论中国律宗思想的本体论诠释

2014/9/3 热度:551

哲学的“戒体”和“戒体”的哲学——试论中国律宗思想的本体论诠释

王建光

中国佛教律宗把佛陀所制戒律以“四科”分之:戒法、戒体、戒行和戒相。这四科是在不同层面上的统一整体,具有内在的一致性。正如道宣所说“圣人制教名法,纳法成业名体,依体起护名行,为行有仪名相”。其中,戒体是思辨最强、争议最大的一科。它不仅是律宗思想和学说的中心,也体现了律宗理论所具有的高度玄学特质。日僧凝然称其为“律宗之耳目,戒学之骨髓”。宋僧元照也感叹道:“夫戒体者,律部之枢要,持犯之基本,返流之源始,发行之先导。”所以他认为,尽管律宗九代传教,都依此为本,代出英贤,各逞异途,也未能旨决。

戒体之成,源于戒法。由于佛教律法的精神实质是不仅强调在戒法层次上的外在约束,更为本质的是拒绝对违戒者的肉体惩罚,其本意就是要唤醒一种他们认为隐于人心深处的清凉净治、止恶扬善的无穷力量,对这种力量的本体性表述即是“戒体”。从某种意义上说,律宗思想的核心即这种对戒法的本体论诠释和探究:持戒而行为什么是可能的?

据学者研究,在原始佛教时期,佛陀并没有提出过“戒体”的概念,与其相类的说法是“无作”或“无表”,如《涅盘经》。在《四分律》以及法藏部的主要经典《长阿含经》中也都没有“戒体”之说法。在中国,至少南北朝时的经律翻译中就已经使用“戒体”一词了,如译于姚秦弘始三年(401)的《十诵律》中即有:

颇有比丘在一处坐,犯五种戒

体耶?

知五种犯体,是名知犯;不知五

种犯体,是名不犯。在《萨婆多昆尼昆婆沙》中也有:

……比丘尼式叉摩尼、沙弥尼

无犯,沙弥突吉罗,此戒体无罪名

当然,如此之“戒体”,还没有后来本体论的意义。日人环庵护信甚至考证说在佛教经论里没有本体论意义上的“戒体”概念。在漠译诸经论中,具有本体层面的“业力”意义的“戒体”概念,最早出现于《大毗婆沙论》卷第一百四十之中。。该文说:

问:何故戒体唯色?

答:遮恶色起故,又是身语业性

故,身、语二业,色为体故。

本文认为,中国佛教理论带有印度文化传统中形而上的思辨性,又受到中国传统文化重体用的思维方式影响,探“玄”而不离其“用”,明“体”而不失其“性”,其理论的走向即愈发成为一种探讨本体论的哲学,其于不同的具体领域则是探讨智体、识体、法体、性体或因体等等,也即如熊十力先生所说,“佛家之学,无论小宗、大乘,要皆归趣证体”。像天台、贤首诸宗一样,道宣及律宗思想家们也因深受中国体用思想的影响,而创造性地发挥了“戒体”思想,把“戒体”之名引入律学研究的范畴、赋予其严格的道德本体的意义,并将置其于一个重要的地位。它也正是中国佛教发展到一定程度后,在理论上对本体的追问、或是其本体论思维的一种反映,更是对体、用思维的一种深化。自从唐代道宣和尚奠定了律宗的基础、厘出其四科之后,中国律宗思想正是在对以“戒体”为中心的理论不断诠释中形成、分野和发展的。在这个长期的在历史过程中,其着疏充栋。所以印顺法师说传统律宗“几成义学”。

从这个意义上说,我们说有关戒体的理论是中国佛教律师们的独创,也是合理的。

戒体理论大都是与佛教哲学其他问题如色法、心法、业等问题相融而摄。正因为对戒体的本体化认识的复杂性和多样性,其理论也是众说纷纭,历代律师们不仅没有解决与其有关的争论,反而徒生更多的问题。

一、“戒体”思想简述何谓戒体?

“戒体”,由于佛教思想家们相信它在通过作礼乞戒的仪式发得后,即无需再假造作,恒常相续,因而旧译(如罗什译《中论》)为“无作”;又因它外不显着,无以相得,又被新译(如玄奘)成“无表”。

对于戒体的形成及其基本内涵,道宣在其《四分律删繁补阙行事钞》(下文均简称为《行事钞》)的一开头有着一段总括性的话:

明戒体者,若依通论,明其所发

之业体。今就正顺直陈能领之心

相,谓法界尘沙等法,以己要期,施

造方便,善净心器,必不为恶,测思

明慧;冥会于前,以此要期之心与彼

法相应,于彼法上有缘起之意,领纳

在心,名为戒体。

显然,在道宣看来,戒体最基本的意义乃是“所发之业体”,但是它也有另一方面的意义即“能领之心相”。在其后所著的《羯磨疏》中,他又从其源上说“纳圣法于心胸,即法是所纳之戒体'。而从其“用”的重要性上来说,道宣还把戒体称为“出生众行之本"。

戒体理论向以其抽象性而众说纷纭,加以大小二属、色心相分、表或无表,就更使其有点玄妙莫测。正因为“心”“性”之微奥玄渺,故而对于什么是戒体这样一个看来最为简单的问题就有着不同的回答。智颉认为,在陈隋之前,中国即有着关于戒体的争论。

简单地说,佛教经典以及律宗典籍中所说的“戒体”有四个方面的含义:其一,从相上说,戒体乃是戒法(即戒经、波罗提木叉,并不等于律宗“四科”意义上的“戒法”)的主体(body),从此意义上说,戒体也即是法体。如僧佑所说的戒律者“性以止制为本,体以无作为相”之意。道宣也这样用过“戒体”,如他在《羯磨疏》所说的“正受戒体法",以及“前喻戒体,若毁若护,其果两成;后喻戒缘,若纵若防,其因两就”等等。故而,日人说,此种“戒体”乃“戒①实体①意”。其二,从功能上说,戒体乃是一种在心理上、信念上而形成的一种防非止恶的作用;丁福保编的《佛学精要辞典》正是从这一点上定义戒体的。其三,从其产生上说,戒体乃是个体受戒、纳圣法于心中时,因其信念和热情所形成的一种心理的感悟和力量,一种为正法久住立志后在心理上形成的责任感,是一种殊胜极妙的无漏法。其四,在律宗思想家看来,戒虽佛为护净行而制,但戒是否能为僧众所遵守,即在佛制“戒法”和个体“戒行”之间还仰赖于一个重要的环节——“戒体”的作用。从这个意义上说,正是在受戒仪式上这种被“激起”的“戒体”才赋于了戒法以生命与活力。换言之,戒法本为一种对象化的外在规范,只有在戒体的作用下,让戒法纳于心中,它们才能为修行者所有,成为修行者的基本属性。而戒法也只有在助成“戒体”之后,才能注入心灵。“戒体”为“法”与“用”的中介。作为律宗四科的戒体,其含义应当正是上述后三种意义的综合。在这个意义上,不论戒体是“色”是“心”、或双亦(色心双具)双非(非色非心),其都具有一种“本体”的和“业”的意义。“戒体”既是“行”之所本,又为“法”之所缘;行依其而成净,法以之而显胜。

(一)“纳法”与“纳体”

戒体因何而成?戒体如何而成?这是两个互为关联的问题。换言之,戒体是主体直接所“纳”,还是“纳法”时由主体依法所成?如果说“心”为“能纳”,那么“所纳”为何?“法”耶,抑或“体”耶?道宣对此之说也颇不明确,或二者皆有。

1.心为“能纳”,法为“所纳”:“纳法在心”而成戒体

戒体者,道宣在《行事钞》中说其获得是“以此要期之心,与彼妙法相应,于彼法上有缘起之义,领纳在心,名为戒体”。他这裹所说的“妙法”当然是指“圣法”。此“要期之心”即是在戒坛上领受戒法者的一种心理期待、或心理暗示“。景霄对此注曰:“想像在怀曰领,得法在身曰纳。”既有能发之所缘,必有所发之体状,正是这种心理暗示作用才能使受戒者可以纳法在“心”或纳法在“身”——在这种情况下律家们往往在同样意义上使用“身”与“心”——才形成了戒体。《资持记》在解释这一段话时把“要期之心”说成“测思”。“测下,明心法相应。测思者,成业之本,得戒之因。”景霄更是明确地说:“须先有领纳之心,方有其体。”也就是说,正是这种有期待之心的“心法相应”,即心、法的“冥会”才能形成戒体。

这种“冥会”既有心法因素也有色法因素,既有无作、也有作的特征。如果没有这种与“要期之心”相应的过程,戒体显然是不可能形成的。

但是,这个“心”是否参与成就“戒体”的形成呢?今人昭慧法师曾说,戒体并不是来自受戒时的观想。如果这样的话,观想仅仅是戒体获得的一种机缘、或者是一种心理准备罢了。若如此,受戒时的观想、“测思”未必是戒体的来源之一,倒只能是戒体获得的一种促进力量和条件而已。果若其然,这种“得戒之因”的观想尽管重要,但却不一定是成业之本。景霄、元照之言就令人怀疑了。虽然是戒由心起,但是心随境起。所以戒体的获得实乃与境有着密切的关系。戒体的获得在根本上藉于授戒时的那种能够唤起心中警悚的羯磨。所以,能缘是心,所缘为境。周叔迦居士正是把这种在受戒仪式上所得的戒体称为是受戒者得到的一个“过去精神上所没有的一个基本东西”。

这样一来,我们可以发现,在“心”与戒体的关系上,和“心”与“法”一样,首先其只是成就戒体的可能,然后,在这种“心”和心理的作用下,“心”“法”冥会方成戒体。

2.心为“能纳”,体为“所纳”:“纳法”即是“纳体”

尽管道宣在《行事钞》中曾说纳法在心成体,但是,在其后的《羯磨疏》中也有如此之说:“无戒体者何耶?所谓纳圣法于心胸,即法是所纳之戒体。然后依体起用,防边缘非。”如此之说,圣法即是戒体:“纳圣法于心胸,即法是所纳之戒体。”显然,“心”不仅是“能纳”,也参与了“所纳”——戒法——成就戒体的过程。如果没有此“要期之心”,戒法即不能成为戒体。所以《济缘记》释云:

纳是能受心,圣法即所受戒,能

所相冥,心法和合而成于业。揽法

为业,为道基本,故名戒体。体充正

报,心为总主,故云心胸。初受,则

心为能纳、法为所纳;受已,则法为

能依、心是所依。依体起用,即体

行也。

正是通过这种“纳法成体”的过程,主体之“心”才完成了其角色的转变。所以《羯磨疏》说:“思愿要缘,揽法成业;故尘沙戒法为能依,业体无作为所依。”这也即是说,“法”以“心”纳而成“体”。《济缘记》也云“言法未必是体,言体其必是法"。因为“体”乃有“法”之“心”,正是依于此“能”、“所”相冥、心法和合,才是成业之基。

逭不仅是主体角色“能纳”之“心”在纳法和体行方面的转变,更为重要的是它也体现了“(戒)体”与“行”、“用”间的关系。“纳法在心”即是“听闻白等如法羯磨,发表、无表,流入身中,故名纳法在心也”。这种“无表”即是无表业体,如此一来,《济缘》也就顺其发展,有了“圣法”即是“戒体”的意思。

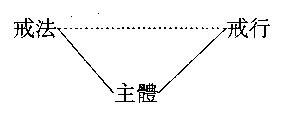

如上所说,以下图简示之:

显而易见,从戒体的来源上讲,戒体就有了两种形式或可能:感发戒体和纳受戒体。前者表示受戒者由纳圣法而成,后者则是受戒者在纳法时直接对戒体的体悟和领纳。

3.戒体的起源:“本有”还是“始有”

戒体是本有还是始有?如果依其为纳法而成,当然是为始有。如小乘学者们就认为戒体是始有的,是在受戒时所生起的一种精神性的力量。萨婆多部就坚信“心性清净”,一切的非梵行都是因为心性为“客尘所染”或被“客尘所障”所致。故而成就圣行必须除去尘障,纳法而为。

但是,能够始有,也就说明人之“心”都具有一种能纳法成“体”的能力——本有能力。但这种“心”能否成“体”,还在于纳法的过程中的是否发心而为。纳得戒体的这种本有能力在中国授受菩萨戒时就受到极大的重视。随着大乘佛教佛性思想的流传,戒体也就必然地与佛性、心性思想结合在一起。这样,戒体本有的思想便形成了。天台智者即是这种思想的代表。智者大师认为,“戒体”本是一切众生先天所本有的,是“性具”的心法或色法,只是凭于受戒之因缘而得以显现。他认为有着“色”(假色,《释禅婆罗蜜次第法门》卷二)、“心”(《摩诃止观》卷四)两种属性的戒体。这种戒体是一种本有的东西,它们凭藉着受戒时的机缘而得以体现或展现出来。显然,戒体作为一种心理和精神性的产物,其本质即是一种形而上的力量。从此意义上说,所纳之圣法只是一种表层意义上的戒体,更准确地说只是戒体形成时外部注入的力量,只有与“心”之冥思相合,才能真正地起到一种具有“发体起用”的意义。

这种思想当然会影响到道宣。戒体的受纳离不开受戒者的个体之心,但是对于“心”之善恶,道宣之说也并不是一致的。他一方面认为“心”有“善”“恶”或“无记”的倾向——如他说“以体(指心)是善,非恶、无记,因明正义”云云;有时又认为“心”是先天清净光洁的,所以才能使戒体“本有”——如他说:“由本有戒体,光洁无违名持。”

有一个问题是,既然人人都有佛性,也就都有了本有的“戒体”,那么,这种“本有”的戒体有无大小和品阶的区别?逭并不是一个纯粹思辨的无意义问题。因为,随着各人的根器(也即是本有的“戒体”、佛性)不同,所纳得的“法”之“量”也就必然不同。“戒以随器为功……但随逐受人根器上、中、下别。似水入器,随器方圆浅深。戒亦如是。故《多论》云:随以上中下得三品律仪。”也即是说,上品根器,容受如来菩萨戒;中品根器,容受声间缘觉戒;下品根器,容受人天之戒。如果所纳之法都不同,那么由“心”与“法”冥会和合而成的“戒体”当然也就不同了。这就必然影响到其后的依体起行。所以元照才如此说:“受体有三晶也,肥、羸、不定者。随体亦三也,以业随心发,受随二戒各具三心,故使无作各有三品。”[列从一定的意义上说,根器浅的人,所纳得的戒体也是浅的或小的。这也从另一个方面说明了纳得戒体能力的本有性和注定性之差别。

其实,我们可以容易地发现,从佛性的思想而言,每个人都有成就戒体的基础、可能和必然。因此,戒体并不是本有。但是,成就戒体的能力和可能性却是本有的;所谓始有的东西,则是唤醒的责任感和那种防非止恶成就戒行的自觉性和一种向善的力量。

4.戒体两种:“作戒体”和“无作戒体”

律家们大都把戒体之分为“作戒体”舆“无作戒体”,有时也称为“作”与“无作”,若依《萨婆多论》也称“(有)教”与“无教”。道宣在其《行事钞》之“标宗显德篇”中也指出了後者这一用法。所谓“无教”,其意是说“业体”一发示现,不假缘辨,无须教示,即有成用,即体任运,能酬来世,因之义而名以“无教”。“教”则反之。在後世众多律家著述之中,所谓的“戒体”又往往都是仅指“无作戒体”。

道宣律师也是把戒体分为“作(体)”与“无作(体)”两种,其《行事钞》之行文也主要是用“作”、“无作”之说。

在《羯磨疏》中,他还把“作”分成“受作”(受中之作)和“随作”(随中之作)两种。所谓“受中之作”,“如初请师及三法未竟已前,运动方便,名之为作。即此作时,心防境过,名之为戒”。而随戒“既受戒已,依境起行,为护受故,名之为随。於境起护,顺本受愿,名之为作。不作不有,要由作生,正对境持,故名戒也”。

“受中之作”,其意即是创发要期,缘集成具,纳法在心。此之受作之“体”,能防非义。随有戒境,皆有警察护持,无一非起,与愿心齐。此种所行,是为随戒。其为受局净法,兼染不成。

所谓“无作”,则是由於其:

一发续现,始末恒有,四心三

性,不籍缘辨。故《杂心》云:身动灭

已,与余识具是法随生,故名无作。

《成论》无作品云:因心生罪福,睡眠

闷等是时当生,故名无作。

“作…‘无作”之成,本为与方便同生。那为什么又区之为二呢?元照曾设问道:“作俱既与方便齐生,何名无作?答:虽与作俱,不妨彼体,不假缘构。以二法相违,性不可合。故疏云:不由心起,任运相感。故即号曰:作,俱二作是也。”显然,正因为二种“作”在其体性上有著区别,形成上不假其缘,本性不合,虽为同生,也不为一,故而立两种之“作”。

既然它们同“生”不同“体”,同“成”不同“性”。因此,二种“作”就有著“业”的不同。在《戒本疏》中道宣说:“性善从体说,作、无作从业说。”那么“业”与“体”有何区别呢?《行宗记》对此解释说,当这个“受体”(戒体)与“业”一致的时候,“体”、“业”不违,此时“心”即“业”体。从此我们可以推知,因为体源戒法、业据受体,如果能依戒起行,即行不违法,业体相顺。他认为,可以从两个方面来说戒体,“如《心论》、《善生》云:别解脱调伏、及学调诸根,此就心说。如诸论中,作、无作戒,此就业说”。戒本为防非止恶,因众生无量、恶缘多故,所以戒亦无量;戒法无量,作为其本体的戒体也就无量。

元照所说的“作”与“无作”的体相之违,主要表现在两个方面:其一,二者有著“动静”之异,其二它们还有著“心、非心之别”。在《戒本疏》中,道宣照例具体地以“三句”言其区别,首先“作是色心,无作非色心”;其次,“作者初缘,无作後业”;三者,“作是运动”,无作乃非。

此三种区别,为其首者乃是“色”“心”问题。

次者,因何“作”者为先、“无作”随後?道宣在《羯磨疏》中对其“作”与“无作”形成之先後顺序作了详细的说明。

有人言:二戒一时,如牛二角。

故《善生》云:现在作善,未舍之顷,

有作、无作。第二念中成就过去作、

无作也。作已过去,唯有无作。《心

论》亦云:第一刹那作及无作是根本

业。《多论》亦云:初一念戒,有身口

教及无教,第二念中,唯有无教,无

其教也。有人解云:作戒前生,无作

事息方有。即《善生》云:世间之法,

有因有果,方便心异。作时心异,众

缘和合,得名为作。如因水镜,则有

面像。以作因缘,发生以作。作已

过去,唯无作在。又如《成实》云:第

二念上至,名为无作。故知作戒为

初念,无作为第二念。

;道宣因宗《成实》,故而认为“作戒”为先、“无作”随後。但是道宣也指出,“作”及“无作”之成就并不是截然先後二分的。因为“作时具无作者,是作俱无作。此二俱是成因。至三法竟,思业满足,二戒成处,故云具也。一时作(弘一大师在此‘作’旁改其为‘非’——引者识)先後起,岂有作绝、无作方生?”所以“由本登坛,愿心形限,即因成也。至刹那,二戒俱满。故云作时具无作俱。非乖俱体,不妨形俱”。对於二种戒体产生之先後,相部宗之法励律师之说也似有不定。他依《心论》之说,认为“似一时得”,又举《多论》说,初念戒为“教”及“无教”,後次等生戒,但只为“无教”,而不是“教”,“故知一时”。

至於其第三之别“作者运动”,无作乃非。其意是说形俱体成之果後“无作”,能通行终。虽“作”已过去,但是无作却“恒在”也。

二、哲学的“戒体”:“色法”或“心法”

戒体(含“作”与“无作”)是色法,还是心法,这是一个十分复杂的问题。诸部经典说法并不完全一致,同一经典有时前後也不一致,即使是同一部经的同一种说法,诸家所解也不尽相同。所以在中国,从南北朝律学兴盛之时到唐代律宗三家的形成,都因之而争论不断。甚至到了唐代中後期,皇帝也不得不介入这种因戒体而引起的诸派间无休止的理论纷争。当然最後也没有明确的结果。长期以来,义学僧们关於戒体的争论焦点主要是要探明於戒体是属於“色法”还是属於“心法”。

(一)“色法”或“心法”

律宗三家都认为,戒体者,实为受戒时本心所发之“业体”。他们争论最多的主要是其为“心法”还是“色法”。

“业体”,又称为业性,指业之自体,即能招引苦乐果报之异熟因。因其所涉有著深广的理论背景,所以各家各宗对此说法不一。说一切有部以身、语二业之色法和意业之思为业体;《成实论》认为业体为非色非心之法;大乘佛教以“思心所”之现行及种子为业体

经藏裏集中、明确地提出“戒(体)”色、心问题的可能是《涅盘经》,当然,此时还没有说到“戒体”这一概念,而多言其“无作”或“戒”。该经云:“戒者,虽无戒(形)色,而可护持;虽非触对,善修方便,可得具足。”《资持记》对此解释道:“《涅盘》中,无形色,明非色也;非触对,即非心也。”显然,正是对“无作戒”(戒体)的色心双遣肇始了後世理论纷争、见仁见智。

实法宗(有部)认为,我人等法,假名是空,阴界入等并是实有。因其同归於“色”,所以“能造”与“所造”是为一“色”。因而力主戒体是依据四大而成,“作”与“无作”也同归色聚,皆以实色为体,故云“作色”、“无作色”。虽其为色,被摄溶於色蕴之中,但又因其属“无对”而不可见,所以称为“无表业”或“无表色”。《俱舍论》即这样说:“昆婆沙师说有实物,名无表色,是我所宗。”但是,道宣认为,该宗崇“色”而不谈“心”,未穷业本,故其说未圆。

假名宗或《成实论》则认为,诸法缘生故空,假以名字而为假名宗。因其深取大乘空义故,而能照达万法。假名一宗,色是本教,心是过分;分心成色,色为依报,心是正因,故主作戒为色心所造。由作初起,必假色心,无作後发,异於前绿。考其业体,本由心生,还熏本心,有能有用。但以“五义”求之不得,故强目之非色非心。故假名宗主“无作戒体”非色非心。也即是说,戒体无形质,所以它属非色;又因为它也无缘虑,所以也属非心。故而,从其体性上而被强作二非:非色非心。“若人在不善、无记心;若无心,亦名持戒。……无作法非心,今为是色。为是色不相应……色是恼坏相,是无作中恼坏相不可得,非色性。”与有部不同,由於空宗的“作戒”以色、心为体,“无作”以非色非心为体,所以空宗说体但云“作”、“无作”,而不云“色”。虽属小乘而乖小义,虽通大乘又非全大教。所以优於有宗而劣於圆教。

三论宗之吉藏(549-623)总结当时的色心之争时说:“《昆昙》以色为体,《成论》非色非心。《譬喻》、《僧只》明离思无报因,离受无报果。故以心为戒体。”

天台智者大师认为戒体为假色,此说与唯识之说有点相近。但在其《释禅婆罗蜜·次第法门品》、《摩诃止观》中又主心性戒体之说。归根结底,仍然是以心为体。至於他宗,前辈汤用彤先生也说,天台、华严、法相均以心为戒体。

经部、唯识学主张戒体是心法,是受戒时意念之动,由此“心所”之种子而相续相生的产物。故而虽然戒体的形成有赖於受戒时的表、色之作,但其本质上实是属心法。唯识学在这一点又留下了一个不彻底之处,因为这种无表虽然是非色,但因其乃“作”时所发所成,所以假名之为“色”。也即是说,“表即实无,无表宁真,然依思愿善恶分限,假立无表,理亦无违。谓此或依发胜身语善恶思种增长位立,或依定中止身语恶行思立,故名假有”。详而析之,就别解脱戒而言,谓“无表”以思心所种子上之功能为体;若就道共戒与定共戒而言,则以现行之思为体。

诸经论及学者对戒体的理解如此地纷繁,以至於元照斥其“名字相滥,诸宗义学,所惑当时”,“不可轻恕”。他并把这种现象概括为“四过”:大小混滥、圆义偏乖、妄分两体、辙隐圣文。

道宣的戒体思想正是在对以上思想的批判吸收的基础上形成的。他以《四分律》所说为本位,引入《成实论》的无作和业体思想,建立了非心非色的“善种子”戒体观。

(二)道宣的戒体:“熏妄藏识”的“善种子”

1.从《成实》,初主无作“非色非心”

从其思想历程上看,道宣在其第一部重要著作《行事钞》(撰於唐武德九年,公元626年)中对戒体的论述基本上还是接受和坚守《成实论》之理论而立戒体为“非色非心”。

首先,道宣不赞同那种以相续善色声为“作戒体”的观点。如他说,“作戒体”:

用身口业思为体,论其身口乃是造善恶工具。所以者何?如人无心杀生不得杀罪。故知,以心为体。文云:是三种业皆但是心,离心无思

无身口业。若指色为业体,是义不

然。十四种色悉是无记,非罪福性。

但是尽管如此,他在《业疏》中还是初解色、心为体。《资持》对此解释道:“身口即色,业思即心,故无异也。钞从要显,令易解耳。”《资持》认为,尽管言其用身、口、业思为体,身口为造善恶的工具,但因为三种业皆都是心,皆是心所为,心彻始终,统於身口,因而离心无思、无身口业。如若无心,“身口自无功用,推归心故。如世造物,百工之器自不能成,必由人用。比拟可知。”所以应当还是以心为体,故名身口业思。此“业”即是“作”之体。换言之,若主以色为体,这是不对的。因为十四种色都属无记,不可能具有戒体所能具备的罪福之性。若要具有善恶无记,无心冥会,绝不可。故而,作戒体必以心为体。但又因其外现於身口之业,所以,才名其以“色”。

至於“无作戒体”,道宣也认为它们属“非色非心”。因为“无作”乃白四所发,形期业体,一成绩现,经流四心,不藉缘办,任运起故。所以三聚之中,非色心摄。

所谓的“非色”,其义是指它们皆非由尘大所成。之所以如此,道宣认为这是由於(1)色有形象方所,(2)色有十四、二十种别,(3)色可恼坏,(4)色是质碍,(5)色是五识心所得。但“无作”均不具有其义,所以其当为非色。

同样,“无作戒体”也属非心,因为(1)心是虑知,(2)心有明暗,(3)心通三性,(4)心有广略,(5)心是报法。而“无作戒”体非缘虑,不具上述之处,故而也属非心。简而言之,说“无作”非心,那是因为,其一,“无作业,体非觉知,不能缘虑,与心体异,故号非心”;其二,“无作一发已後,任运增多,不假心作”。

对於在《行事钞》中所持的“无作戒体”的“非色非心”之说,道宣在後来的《业疏》中曾这样说:

由此宗分通大乘,业由心

起……考其业体,本由心生,还熏本

心,有能有用……不知何目,强号

二非。

显然,假名“业体”为“非色非心”,实属为求令其“易解”的无奈之举。这可能也是道宣在後来“放弃”这一说法的重要原因。

色法戒体说有著理论上的不彻底性,难以解决三业中善恶的形成问题。心法戒体说虽然有著抽象的特点,举业假以心成,能方便说明业之三性,但其也有著不尽如人意的地方。比如,此种说法与“无作”成後不假於心的前提相悖。因此,《成实论》的“非色非心”的双遣法对戒体的理解具有一定的优势,但其所作的诠定只是说戒体不是什麽,而并没有明确地说出戒体是什么或怎么样,这也不符合中国人的思维方式。灵芝元照就此说道:“无作非心为体者。然埋色非心,止是摄法之聚名,实非体状。遂令历世妄说非一。”

所以道宣从其唯识学的立场出发,超越《成实》,在非心非色戒体说的基础上援引唯识学的方法,创造性地提出了“善种子”的戒体说。

2.援“唯识”,後立“善种子”戒体

“种子”之喻,最早始见於《杂含》之中。佛教认为,一切色法舆心法现象均有其产生的因种,是为“种子”。“种子”更是大乘唯识学的重要思想,并纳“种子”於阿梨耶识之中,称为“内种”。

唯识学将有情众生之识细分八,得眼、耳、鼻、舌、身、意、末那识,以及第八阿梨耶识。後者不仅为余识之根本,也能摄含三界,万法皆由之而出,是如“种子”。唯识学认为,当色法与心法和合时,种子必定会使当前产生某种作用,是为“现行”;此“现行”之法一旦形成,就会熏染“种子”。这种熏习说为道宣对戒体的思考提供了思想方法。道宣的阿梨耶识思想深受摄论学派和地论学派思想的影响,所以其在“心”“识”的善恶无记方面就处於一种模糊摇摆的状态。在《摄大乘论》中,主张阿梨耶识为真妄和合,善、恶因素俱备,其性之善恶全在於对阿梨耶识种子之生起。这种“种子熏习”决定著生起诸法的性质。另外,“种子”思想也是与佛性结合在一起的,或言种子即是佛性。如唐净影寺慧远即如是说:

所言“种”者,众生自实如来藏

性,出生大觉,与佛为本,称之为

“种”。种犹因也。故(《涅盘》)经

言:“云何名性?性者,所谓阿耨菩

提中道种子。”

正是接受了这种“熏识”的思想,不论是如南道把阿梨耶识梘为如来藏清净心、佛性种子,还是如北道将“心”“识”视为“妄心”,通过“熏习”都能使它们成就清净戒体。道宣说:“不妄缘境,但唯一识。随缘转变,有彼有此。欲了妄情,须知妄业,故作法受,还熏妄心,熏本藏识,成善种子,此为戒体。”即是如是。

粧华经》所说的“佛种从缘起”,“缘”即“熏”也。从其本质上说,这种“熏”是心法和合、能所相冥。此“能熏”为圣法,所熏则为“心识”。其缘即通过一白三羯磨、通过发心之念,而圣法得纳於心,得以削除业障,摒除妄识而成“善种子”。故而:

藏识,即所依处;善种子,即能

依体。能起所依,是本有之性。所

发能依,即今之受体。若此出体,文

据极明。能所历然,体性不滥。则

受纳无疑,修持有托。此谓戒体

也。

所以元照还说:“尘沙万境,无边制法,无始颠倒,迷为外物,故受轮转。今知唯识,无有外尘,故正受时,遍缘法界,勇发三誓,翻昔三障。由心业力,结成种子,目为戒体。”

至於何谓“善种子”?道宣没有给予明确的定义,他只是这样说:“种由思生,要期是愿,愿约尽形,形终戒谢。行随愿起,功用超前,功由心用,随心无绝。故偏就行能,能起後习。不约虚愿,来招乐果。”显然,此说只是就其用而言之。

元照这样说(他称为“戒种子”):

今此戒种,文虽简恶,若望人天

是无漏种,若望偏权是圆实种。行

者当知,本所受体,即是一体三佛之

种……故萨遮尼犍云:如来世界各

地庄严之身,以受戒为本,持戒为

始。又《法华》云:佛种从缘起,即斯

义也。

宋僧则安更为具体地说,虽然人心各有其“种”,但其“性”则有著不同。三乘之种是偏是权,唯佛是圆是实。·所以此种子“若望人天是无漏种,若望偏权是圆实种。行者当知,本所受体即是一体三佛之种”。

《芝苑》在解释因何因缘、而得以成就为“善种子”时也这样说:

善则是法体,种是譬喻;谓尘沙

戒法,纳本藏识,续起随行,行能牵

来果;犹如谷子投入田中,芽生苗

长,结实成穗,查对无差,故得名

也。

对於“善种子”的特点,元照说:“已(以)往诸师,或名思种,或名熏种。然思、熏属作,种是无作。今召无作,何得相滥?或名种子者,种通善恶,是亦不然。今正此名,善种为体。故疏云:成善种子,此戒体也(言善则简恶,不言思熏则无滥也)。”

有了“善种子”的戒体观,对於戒体如何熏成,就可以作出较为清晰的说明。这正是善种子思想的哲学意蕴之所在。《济缘》这样说:

初受戒熏,熏成无作;著色命则

无作熏,熏起随行;三则随中作、无

作熏,还资本体。若论所熏,通熏心

识。

在纳受之时,由起大乘圆意、白四所得熏藏识。通过礼拜作乞以成身口之业,作戒圆满三法竟时,瞬间一念,善思之上所熏种子。所熏种子所在之处即为第八阿梨耶识所熏处,於本识藏而成“善种子”,得成“作”、“无作体”。至於“识”,元照说:“言识则表示内心,或真妄和合为阿赖耶识。谓真能随缘与妄俱起故,或云真识,即是常住本净真心……谓观念性即是真识,其体清净平等周遍,含摄诸法。”

《济缘记》对於“熏业”而和善种子评说道,无作由熏成业,业圆成种,种有力用,不假施造,任运恒熏。所以使妄种冥伏、妄念不起。此无作之熏成,犹如香尽余气长存一般。善即简恶,因为“无作”正如种子一样有此品质,所以以其喻之。

《起信论》也讲“熏”,那麽道宣所说的“熏”与其有无区别呢?则安作出了明确的说明。他说:“彼以真如为内熏,师友教法为外熏;今以一识本真为内熏,作无作戒并外熏耳,即善根种子。”明显地,其区别关键还是“能熏”与“所熏”的对象不同,以及它们在“熏”识过程中的作用不同而已。

值得注意的是,南山宗人并不仅仅局囿於对戒体的色、心二分。他们甚至能够在更高的层面上来看待之。而且更为著重的也正是这种圆融。《资持》就此并设问答道:

问:今论作体,为是心王为意

思耶?

答:……若观《论》文,三业皆

心,离心无思之语,似指心王。然而

王数,体用以分,由体起用,用即是

体。今论作业,就用为言。故《业

疏》云:言心未必是思,言思其必是

心。

戒体是得戒的心理基础,也是持戒而行的根本和所依。只有在戒体的作用下,一种外在的、对象化的戒法才能有其现实的意义,这不仅是一种本质和现象的关系,更是体与用的关系。

对於受戒者来说,戒体是经一定的程序、纳法於心而从心中唤醒的一种源自本我的力量。那麽在这裏就有一个重要的问题,虽然“一念作谢,无作独转”或“任运恒转”之戒体属於“无作”。那麽,受戒者死後,戒体还会存在吗?一切众生皆有佛性,一切有情也当然都有可能获得到戒体,一草、一叶、一华亦复如是。《善生》说,大地无边戒亦无边,草木无量戒亦无量,但因戒以人存,其实说的还是戒体无量。但问题是,生命入般、草木枯灭後,即“心、境”流转之後,戒体还有可能存在吗?《十住昆婆沙》把这种流转现象归结为四种:(1)心谢境不谢。圣无烦恼,以境不尽故,戒在不失;(2)境谢心不谢。入般、草死,戒不失,由心过罪在故;(3)心境具不谢,此种情况当然戒体不失;(4)心境具谢。

在道宣看来,尽管生命形态有了转变,但并不意味著已成戒体的丧失。这种既得的戒体决不会失去,失去的仅仅是其相状而已。所以他说,“根转之时,不同戒失"[81J。

大觉对此作了较为详细的说明。他说,因为“自修道,出三界,更无烦恼,是心谢。而前境众生草木、戒境犹在,戒亦不失”,所以是“心谢境不谢”。至於第二个“境谢心不谢”,那是因为“前境众生,修道成圣,及草木死尽,是境谢,而比丘三毒犹在,持心不舍,戒也不失。以三毒,言犹心过罪也”。第三个“心境具不谢”者,那是由於“比丘三毒具在,众生草木复在心,入般艸死者……岂得非戒境也?”第四个是“心境具谢者”,即“自修得罗汉,前众生尽成佛,草木灭尽也”;“如尼转根为僧,是心谢,其有不同之戒,如纺绩洗净等,戒则失,故曰境谢。僧受戒时,悬发得僧戒,今若转根,不须更受,其不同戒,但可不用,不得去失”。显然,中国律师们都把“得戒”与“舍戒”和“心”与“境”结合起来。

从某种意义上说,戒的得失本是心与境的统一或分离,这样不仅为戒寻找到了本体论的根据,也为戒法赋予了主体性,从而避免了戒法在个体修行中的对象化的倾向。这是为什么呢?因为戒体本属业体,由此业体,是非色、心。故虽行恶,本所作业,无有漏失。这与其说是道宣对戒体理论的一大突破,不如说是对现实修行中的尴尬所作的理论上的圆融。隋唐时期,随著佛教的繁荣,僧团中的戒律持守也面临著重大的困境,一方面有的僧人视戒律为不见;另一方面,也有著一种重义学而轻持守的现象,把持戒者视为小乘,饮黄汤者视为大道。虽然“心”、“境”都可具失,但是“业”则长存,故而戒体长存。

道宣对戒体的这种理解,一方面对当时的僧众指出了方向:因为戒体实由心得心成,只要不去有心舍戒,一旦获得,即使偶尔有违戒之处,也无伤戒体,戒体是不会失去的,所受的戒体依然存在,它还可以使你警策。正如《济缘》所说:“应知能缘、所缘,能发、所发,能熏、所熏,无非心性。心无边故,体也无边;心无尽故,戒亦无尽。当知即是发菩提心,修大慈行,求无上果;此名实道……此即行人域心之处。”此处所谓“域心”,即是大乘极至处,为所托境,令心住之处也[甽。对於此点,不少僧人都有过论述和阐发,更丰富了这一思想。。

对於戒体的这种本体论的探究,与道宣立“作戒”以“色”、“心”为体不同,相部宗的法励主张“作戒体”为色法、“无作戒体”以非色非心。他认为,只是由於声闻者力劣,难究其详,所以只好有时假说二者俱色。正如法励说:

作、无作,并色法为体。心及四

相不相应法是其戒因。故论云:作

及无作假色,是分别色阴。又《涅盘

经》云:以是无作色因缘故,故知唯

色。所以然者,良由声闻力劣,但防

身口,故发戒之时,还从身口。获无

作色,以防七支。故作、无作,并局

是色。

在他看来,所谓“戒(体)”为色聚,实有三种,一者,可见有对色,即色入;二者,不可见有对色,谓五根四尘;三者,不见无对色,若法入中,无作。作戒为前二色所收,无作戒为第三色摄。如《伽心论》所说:身作可见为对,口作不可见为对,身口无作,俱不可见为无对。法励认为,一切“法”,如果不是属这种“三对”,即是“无对”。而无作戒法入法界中摄,恰不是此种三对,所以此为无对。身作,为色入所摄;口作戒者,乃为声入摄。无作,为法入所摄,因此身口二作俱是色阴。

同样,因为身口依止四大,当为色性,身业当以四大之动为业,四大也即为业之体。四大相动,以音声所表、彰为字句,此即为口业,口业乃以声为体。法性入摄色性,业体以四大成,即用其所依为之体。其所依为色,故而身口二表皆以色为体。尽管身口二业不能离心而成,但是法励说,即使如此,也不能说以心为体,因为色无善恶性。那麽如何理解“以色为体”的身口作戒的善恶性呢?法励还说:

作戒所依,色灭尽已,然始续

生。若(无作)以色为体,则定是色。

若是色者,则是无记。故不以色为

体。作戒与所依色,同时而生,体用

相依,不既(即)不离,故用无别体。

故言作戒,以色为体。

显然他的这个说法是缺乏说服力的。首先其前提是用色的无记性来证明身口二表的无记性,此处又以二表的无记性来说明色的无记。故以无作戒非色为体、作戒以色为体。

法励主张“无作”以非色非心为体。因为心不相应、行阴所摄故;以色等五法均为无记,但是无作却非无记,所以无作非色;又因为色等有恼坏性,而无作却无此性故,故而也知无作非色。法励说,因为口业者非只声音,要以心力助成,所以可以推知,身业亦应由心力所助。不仅离心无思,离心也无体,故知二种色业皆用心为体。

束塔宗的怀素认为,戒虽遍周法界有无穷量,但可束之为二:一日“表戒”,二日“无表戒”。“所言表者,身语造作,有所表示,令他了知,故名为表。言无表者,因肯发业,无见无对,不可表示,名为无表体。得在身相恁,随转纵入,余心不名……此表、无表,俱有悬防,咸称为戒。”因为自佛灭後二十部生,并以法密(昙无德)部摄古来传律,诸人不寻分部,故尔若偏依《成实》论体,“理不然矣”。他说,因为束土先盛说一切有部,所以才依之来明《四分》之戒体,以一切有部宗义及《俱舍》之说,主色法为二表之体。

那麽“色”为何义,它又何以成就善、恶二性的呢?怀素首先依《俱舍》之意说,色是碍变性,故尔其应极微捆。如果色不极微,体何以能得以变现呢?所以非色无以聚集,正是凭依众微色之聚,变碍成义。因为“表”即身形名之作,其是由色变碍故为“色”。无表随彼,如树影随,所以“无表”也当为“色”,色从表名,故为“色无表”。因“无表”依“表”生,故“表”谢“无表”灭,如树灭影也灭。

正是从说一切有部师的立场出发,怀素认为,由於“表”之所依为大种变碍,故其为“色”;而“无表”本依於“表”,所以“无表”也当为“色”。但若以“色”为其者,何故有论曰口业者要以心力助成呢?怀素自设问答说,此业之体定是声性,因而也是色性,心只是“发业之因”,非为业体。那麽,既然离心无思无身口业,是则当以心为思体。显然当知二业不离心,这不是以心(业)为体吗?面对如此之诘,怀素的回答是,这是为破外宗之见,故而如此假说或方便说。而说一切有部则力主於“心王”之外,别有成因,故而“心”并不是业体。

显然,怀素所主之色法戒体说并不能很好地解决业之善恶问题,因为它无法说明心(思、意)在戒行中的巨大作用,否认其作用就使理论更难以圆通。心在戒体和戒行中的作用也是复杂的,其表与无表、犯与不犯(非心不犯)只是对其从一定方面的诠释,并不能言尽其性。相反,戒体之色、心二重性在言说戒体和戒行方面的理论优势之明显是不言而喻的。怀素之说本是反映人类思维方式中的由具体到抽象的第一个阶段。所以尽管其建言立说於相部和南山之後,却未能後来居上,其异样的思想只能为日益玄学化的戒体之争增加一朵浪花而已。随著人们对问题理解的深入和对玄思静论兴趣的日减,其离开理论舞台也就是必然之事了。

值得说明的是,虽然法励、道宣和怀素等人都在说“色”一词,但因为他们所依《论》之不同,其“色”之内涵也就不同。法励和道宣本《成实》说“色”。《成实》以五根、五境和四大为十四色,并以色香味触为能造之实色,以四尘而成四大,依四大而成五根,由五根四大而有声。所以此五根四大并声之十四法实为假色。而怀素所本《俱舍》是以四大为能造之实色,摄於触境,因而与其所造之法均为实色。此“色”非彼“色”、河汉对话,何其乱矣。这也许是他们争执不休而又无果的原因之一吧!

(三)大乘菩萨戒体:心理与心性

随著大乘菩萨戒运动的兴起,律师和义学僧们也把戒体的思想研究推进到了大乘菩萨戒的领域。对於小乘凭师羯磨、“依定依道”所发之戒体而极至尽形,大乘认为这还是不够的,仍“未尽其义”。大乘戒以其受戒的灵活性和持戒的温和性受到社会广泛的重视。大乘明戒是色聚,凭师一授,远至菩提,“受法性身,一得真常,永不退转”,“随定随道”。後世律家也都在这方面投入了巨大的精力。

虽然大乘戒在内容和受持方式有异於以《四分律》为代表的受戒方式,但因为道宣所立圆教本已纳入了三聚戒,所以它们通别虽异,然法本一如。法既圆融,体也无异。只是大乘戒把受具戒的发心代以发四弘大愿,“加意表、无表”而已。

大乘菩萨戒重视发其心以受戒,甚至於把“发心”的重要性与纳法相比。即是常说的“顿发大乘心,直受菩萨戒”。不仅强调心理认同与暗示的作用,而且把发大弘誓愿作为获得戒体的第一重要保障,因为“诸佛如来,皆以大悲心为体故”。明时元贤这样说:

受菩萨戒者,当以发菩提心为

先。菩提心者,四弘誓愿也。若实

发此誓愿,复以诚心仰成大戒,则能

发起无作戒体,方名得戒。他还说:“此戒体不发则已,发即是性,故名无作。”

尽管大乘之“发心”如此重要,但是却不能代替纳法而直接成就戒体,“四弘大愿”本身也并不是戒体。《芝苑》就如此说:

(问:)若尔经论所说菩萨戒,心

性为体,此则善种,何言体同?

(答:)彼经论中,自分二体:一、

当体体,即是戒体,与今善种子不殊。

二、所依体,即是心性。然则,心性但

是戒体所依,实非戒体……

若要成就大乘戒体,作戒,则用三业现行思为体,身语二业以发动思为体,意业则以审决二思而为体;至於无作戒,则是由发菩萨心引起思愿,用三业思种,熏识而成圆教种子即为菩萨戒体,或名“三聚体”。细而言之,此圆教种子戒体可以其相状一分为三:虽有通别之受,然其摄律仪戒即其圆教种子戒体,是为“共门戒体”;禁防不修万善之罪,善思种子为防发功能是为“摄善体”;其防发功能、饶益众生是为“摄生体”。大乘菩萨式的作持即是“为善”,三慧、三业、正念、正知、正行之九善是为其作持相。

智旭以大乘玄义统摄戒体,把大乘戒体作为戒体之最高端。故而认为戒体有四种,即“世戒体”、“声闻戒体”、“大乘戒体”和“最上乘戒体”。他说:“二死大海,戒为舟楫,欲受戒品,尤以发菩提心为本,盖菩提心,正出世戒体。大小律仪则菩提心之相也。”若“发出生死之心,降伏爱见,是声闻戒体。”“发上求下化心,自调调他,是大乘戒体。发生佛礼同平普度等心,是最上乘戒体。”从其所用方法上看,显然也与道宣的方法不同。道宣虽然坚称“毗尼属菩萨藏”,并以之融於“摄律仪戒”、“摄善法戒”和“饶益众生戒”之中,但并没有明确其所立“戒体”在大乘菩萨戒中的地位,甚至认为最上乘之戒行也是从其所主戒体中流出。从方法上说,智旭所主的四种戒体,使戒体之说更为丰富和完整,也使大乘之行有了更为坚实的“心性”基础。

弘一大师也是把“发心”作为得戒之本。他认为,只有已“发(弘愿)”之心才能具有受戒的能力,才能成为“受心”。他说,大乘菩萨无作戒体有三:

初,是能受心,即得戒之本;二,

所缘境,即发戒之处;三,所发业,即

无作戒体。这种所发“受心”即是:

“大菩提心、慈悲誓愿。所谓断

恶、修善、度生,三誓摄一切愿,无不

具足。如普贤十大愿、药师十二愿,

弥陀四十八愿,皆知本时戒体矣。”

“若无誓愿,即不发戒,则无体

也。”至於佛性,也有人认为佛性即是本具的戒体。但弘一大师却不如此认为,他说:

或云:众生本有佛性即是菩萨

戒体。今谓不然。本有之性,蠕动

翻飞,一切皆具。菩萨戒体,受者方

有,不受则无。此则因缘构造、修起

之法。性虽本有,非修不发。如摩

尼珠,具足众宝,不假象缘,终不出

现。《天台疏》云:不起而已,起则性

无作假色也。《南山》云:熏本藏识,

成善种子,此为戒体。天台性之一

字,即能起因,无作假色,即所发体。

《南山》云:藏识,即所依处;善种子,

即能依体。能起所依,是本有之性。

所发能依,即今受之体。若此出体,

文据极明。能所历然,体性不滥。

则受纳无疑,修持有托。此谓戒体

也。

显然,弘一大师在此强调的还是戒体的纳受形式的重要性,强调的还是纳戒能力和可能性的“本有”,而不是戒体的“本有”。

大乘菩萨戒体虽然与道宣所说的“善种子”戒体有著相同的一面,但其还是有区别的。元照曾这样做出了比较:

问:此(指道宣的“善种子”戒

体)与菩萨戒体为同为异?

答:体同缘异。言缘异者,大则

三归四弘,请师问遮,三番羯磨,诸

余法式,与今小宗,两途迪别。言体

同者,以缘为旁助,心是正因。缘疎

因亲,体从因发。前既心发上品,故

知今体即大乘故。《涅盘》中,白四

所受持息世讥嫌与性重无别。即同

此意。

虽然戒体(无作)思想在佛法大义和修行中的功能和地位从原始佛教时期,即已溶於佛教之中,但却是中国律师使其得以繁荣,其最大的理论贡献即是通过这种对戒律的本体论思索,推进了对戒律的认识深化,并成为佛教理论的重要组成部分。

三、“戒体”的哲学:“业力”与“体用”

作为对戒法基础和戒行实践的本体论的追问与沉思,“戒体”具有丰富的哲学内涵。

(一)抽象戒体,“业力”殊胜

综前所述,以有部思想及其经典《萨婆多毗尼毗婆沙》、《俱舍论》和《杂阿毗昙心论》为代表的“色法”戒体(无作)论,以《成实论》为代表的“非色非心”论,发展到道宣本唯识学或《摄大乘论》而得的“善种子”戒体思想,它们反映了对戒体理论认识的深化。。人类的思维发展以及对事物认识总是由具体发展到抽象、在否定、肯定中螺旋前进的。具有朴素唯物主义思想颗粒的有部,所坚持的色法戒体思想是与其对世界的基本看法是一致的。在世界观上虽有所长,但其“色法”戒体说有著一个理论上的致命缺陷:作为色法的戒体,随著“色”的成住坏空而终以聚散。这在理论上和实践上都有著明显的不彻底性和不足之处。从思维上看,具体的、有限的东西其“业”的力量总是有限的,只有抽象的概念(如神、上帝等)才具有无穷的力量和作用。从一定意义上说,大小乘对佛陀人格或神格的不同诠释也正说明了这一点。即如《涅盘经》中说的“佛性如空,遍一切处”。所以“报佛性者,本无法体。唯於第八真心识中,有其方便可生之义”。景霄曾引《涅盘经》中语说,“无作非色非心,是无形,而能遍在色心中。十-'X中法入摄,六识之中意识得”。这些都正是说明了主张戒体“非色非心”的理论殊胜之处。正如佛教日本学者舟桥一哉所言:

有部所理解的身表业即是语表

业,可说是以出现在外的物质要素

为其体。此说或者与其无表业说相

关连。因为,若是如此把身表业和

无表业看成属於物质,便无法寻出

其意志上的强大力量。换言之,就

是因为当时即可消灭而并非永存下

去之物,所以才不得不另立无表

业。

舟桥的话说得(或被译得)很晦涩。但有一点是清楚的,简而言之,他的意思是,如果把“业”看成“物质的”(色法的),便无法寻找出意志上的强大力量。戒体本是由业所生,物质性的戒体同样也会面临许多理论与修行的问题。对於戒体而言,正是一种强大的力量才能使受戒者持戒而行、光显体相。正是为了避免如此诸多理论和修行的矛盾,道宣才在其後的《四分律删补随机羯磨疏》卷三中,吸收了大乘唯识学之精义,把这种戒体观发展成了以藏识熏习善种子而成的、以第八阿赖耶识的种子为本的圆教戒体观,把这种把戒体理解成“熏妄藏识”的“善种子”更有著理论的圆通性。“善种子”的戒体说,作为一种抽象思维的结果,它本身有著色心的统一性,有著无限的力量和功能,也更是对种子理论的一种发展。

(二)“色”“心”兼俱,以“色”为本

“色”,梵语为mpa,其词根原意为有二,一为“有形状”,一为“变坏”或“变化”。通常所说的“色”,即是表明存在的物质性或其可表示性。“心”,梵语为citta,相对於色法而言,其意主要是指五蕴之中受想行识。在唯识学中,“心”还有著“积聚”之意,是为诸法之源或本体,也有著阿梨耶识集聚种子而起现行之内涵。

如果以现代科学和哲学观点来看,戒体的形成过程或其本质具有色(物质)、心(心理的、精神的)二重性。

从生理学和心理学的角度而言,一个人在一定的环境——如庄严、肃穆的气氛中,其心理上和精神上会发生感染与激动,这种情绪的变化在身体中会引起一系列的生理的和化学的变化。正是这种变化,才使一个人有了精神上的超越和警悚,甚至引起今後在同样环境下的心理和行为的条件反射。显然,依现代科学的观点看来,这种心理和生理的变化即是一种“色法”——有物质性的神经元等参与全部的过程,也是一种“心法”——一种精神上的感动与警悚。在这—点上,小乘学者的观点之正确性是显然的。至於他们所说的这种精神力量的“戒体”属於无表业,那是因为当时不能发现这些心理现象中的物质成因和基础。道宣在反驳戒体色法论时说,如果认为戒体为色法,那戒体入心时应当是一种雷霆万钧的力量。显然,这种反驳尽管是机智的,但也并不能充分证明戒体是心法而不是色法。事实上,对於一个虔诚向往、洗心革面、并已经有了心理接受体验和憧憬的人而言,一种神圣的仪式本身对於他的震动与鼓舞就有一种雷霆的力量震撼心灵。尽管它所起到的只是一种形而上的力量,但是这种心灵上的震动一定会带来心理、生理上的反映:血压的升高、脉搏的加快、荷尔蒙的分泌、脑电波的改变等等。现代科学技术已经能把纯感情的和心理的活动通过一系列的生化参数表现出来,即通过物质的变化能够看到“心法”的形成。

如果从精神的角度而言,戒体是从精神上得到的一个“过去精神上所没有的一个基本东西”(周叔迦语),那麽也可以说,这种心理乃至生理上的反应也是一个过去的情绪和生理反应中所没曾经历过的。只有这样,它才能真正地唤醒心灵、唤醒长久以来深藏於“本我”之中的“佛性”的和善的力量。再者,这种精神之所以能够形成,也正是大脑(“心”)对来自“色法”世界的一种反映。作为人类意识的一种,其本质也是物质的。因此,尽管戒体就是一种观念、一种形而上的力量,是一种观念的本体化或实体化,貌属心法,而从哲学或现代认识论的立场看来,其本质仍然是物质性的。

其实,不论人们认为戒体是“色”是“心”、或双亦双非,不论是“性具”还是“始有”,戒体理论的形成源於人们对那种精神和心理力量的本体化和实体化。道宣的“善种子”之说,也是“从假实故,作此义判”。圆教宗的戒体思想超越了实法宗(萨婆多宗)和假名宗(成实宗)的色、心二分,相信“色与非色”“名殊体一”,从一定意义上说,也确实有著理论上的先进性。在道宣看来,因为二乘根器差殊,就色心起著,闻色执色,闻心执心,故而顽执“体”为色、心。这正是在《涅盘经》中佛陀所斥责过的。但是智者则无此执,智知缘境,了悟识体心作;又能视其本为一识,随缘转变,体达有彼有此。正如《济缘记》对此所说的:“作戒心造,彼兼色故;无作心种,彼谓非色心故……”因为智者能

因教悟解,境即情与非情二谛

等境,缘即随境所制尘沙等法,二皆

心作,则一切唯心……既达唯心,则

随所动用,不缘外境,摄心返照,但

见一识。识即心体,不守自性。随

染净缘,造熏自业,成善恶报。

综上所述,显而易见,戒体的本质是色法,不过有著心法的因素和构成,或者说,戒体有著色、心二重性。因为正是属於物质的生理和心理反应促成了人的精神和意志对戒体“形成”或“生成”的觉知,所以根本上讲,作为纳法而成的精神力量“戒体”其本质正是色法,或者说为色心兼备,以色为本。限於当时的认识水平,这正是人们在其心法和色法属性上争论不休的原因。

(三)依体起用,“就用”言体

“体”、“用”本为一,而因所本不同义分为二,“即体而言,用在体;即用而言,体在用”。获得戒体就要凭之以发“行”用,发其“行’:以防非止恶,发心三业以为作持。所谓持戒之行,即为/顷戒体而行。由体说行,说体为行,正是戒体思想的最终归趣。道宣也有如此之说:

大圣垂教,实在依持,何但虚

谈,不存行用?故闻教悟道,无经

不传,岂偏戒律,局推行摄,二微制

(教)听(教)。立教之本,义通为

先……

因而元照就曾以“用”说“体”:

然而王数,体用以分,由体起

用,用即是体。今论作业,就用为

言。

这就是在戒体与戒行之间存在著的一种因与果、“体”与“用”的关系。正如印顺法师所说:“习成性善为体;勇於为善,谨於防非为用。”此勇於为善、严於防非,正是止持之戒行。

因此,所谓“戒行”,即是依法而行。但是法若成行,必须依“体”起“用”。因为圣法本外於心,只有纳法以後,生成善体,并在此蕴含戒体的“主体”的参与下,“法”才得以成“行”、“体”才得以达“用”。道宣说:

既受得此戒,秉之在心;必须广

修方便,检察身、口威仪之行;克志

专崇,高慕前圣;持心後起,义顺於

前;是名戒行。元照如是说:

故《疏》云,考其业体,本由心

生,还熏本心,有能有用。

戒体为立行之本……体能生

行,行还护体,以行望体,体为所归。

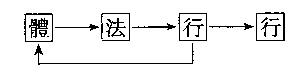

故知比丘以体为本,领受少差。质而言之,“戒行”其实是戒体之“用”,或言“戒用”,发戒修身正是圣法因体起用。如图所示:

这种思想在《行事钞》诸家注中都是一直坚持的。如沙门则安说:“非体无以成行,非法无以修身……发趣有宗。发谓起行,趣谓所期,宗即指口(此处疑阙一字——引者)。《戒钞》云:发趣万行,戒为宗主。依因得所依……”

道宣把戒行的发起称为“受、随相资”。所谓“受”是领纳戒体,要期思愿;“随”则是发体起用,“称愿修行”。此说也正是在强调只有受随相资,方有所至。

中国传统文化历来十分重视“体”与“用”的关系。理与行、体与用是中国哲学的基本问题之一。因理发行、依体起用、知而能行或知行合一,正是中国文化的精义之所在。熊十力先生此说:“体与用,本不二而究有分;虽分而仍不二,故喻如大海水与众妪。”浸YIN於中国传统文化中的高僧们对此也有著精湛的理解。有体则有用,有体必有用。如被称为华严香象的澄观就这样说:

理若无行,理终不显。依体起

行,行必称体。由行证理,理无行外

之理;由理显行,行无理外之行。故

随所证,理无不具。一证一切

证。

道宣也重视依戒体而发行。因为如果有戒无行,有纳法无起用,那麽纳戒何为呢?所以他说:

夫戒者以随器为功,行者以领

纳为趣,而能善净身心称缘而受者,

方克相应之道,若情无远趣,差之毫

微者,则徒染法流,将何以为道净

器,为世良田。

这种以体发行、受体为行的思想成是後世律家们说行之司南。怀素甚至认为《四分律》的宗旨即在於言说“戒行”。而且,“契经说,戒名为行,故诸世间,见持戒者,言彼有行。见破戒者,言彼无行”。後唐景霄也曾发挥了道宣的思想,“出家僧尼,依凭律教,建立修行,则功高定慧”。在景霄看来,这种“依教建修”的过程正是佛教的主旨实现的过程。所以行者捋弘律教并遵崇之,即可上诠佛说,下达定慧。从“戒行”角度而言,“教”即“举律能诠”,“定”、“慧”即“举二所诠”,“行”即是依教而得定慧之果的中间环节。也正是对戒行的重视,制教才因之而名为行教。因而景霄说:“偏据所行三行,目为行教故。”

在由戒体而达戒行的过程中,依体发行是一方面;而以行“明”体、以行护体更是其重要的一面。“体”是有“行”之“体”,“行”是依“体”之“行”。“行”必彰“体”方显其用,“体”必发“行”方达其功。这种由内而外、再由外而内的过程,才是佛教修行实践中发明本心、达於圣智的完整过程。所以从这个意义上,有人说佛教是一种“知行合一”的智慧论。

因为一切众生皆有佛性,只是因为被烦恼覆盖故,深藏不显。如《涅盘经》云:“若不护持禁戒,云何当得见於佛性?一切众生虽有佛性,要因护持然後乃见。因见佛性,得成阿耨多罗三藐三菩提。”显然,佛性不仅是主体纳戒的心性基础,是戒体的形成条件,更是戒行的目的。由见得佛性而达於无上智慧,此正是戒为无上菩提本之基也。今欲见此性,须先除烦恼;欲除烦恼,故必持戒;持戒而行,若见烦恼即是为大涅盘。也许修行持戒的意义正在於斯。

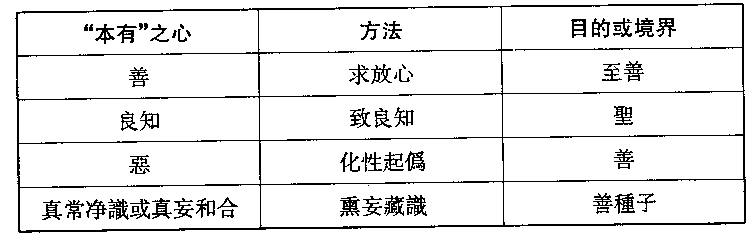

如果说孟子之学为“求放心”、阳明心学为“致良知”,那么我们从这个意义上说,律宗学人所认识的戒行不仅是“以体发行”,也更是“以行护体”。这种思想在菩萨三聚净戒那裹表现得更为具体:修大乘者发心而为,从受摄律仪戒始,途经摄善法戒,使其成於吾身、成一切善事,而至於摄众生戒,饶益有情,惠於众生。这裹直接地表现出了“体(心)一法行一果”的大乘戒律精神。

由於“体皆是性故”,所以“(佛)性常一味,是其体也;随缘辨性,性有净秽,是其用也”。这种“能知性”者,正是“真识心”,若以此真心觉知性故,与无明合,便起妄知;远离无明,便为正智。净影寺慧远对此比喻说,恰如世人以有报心觉知性一样,与昏气合使起梦知;远离昏气,使起正智。所以,依体发行正现佛性之本义。

如果把佛教比作为以解脱为目的的实践哲学的话,那麽解脱本就是戒律的根本精神。这种实践哲学的前提即是持戒而行,其行又本源於其形而上的戒体。

显而易见,依体起行之後,以行之所状而警悚於个体,并反馈於戒体,既能护体,又能使戒体更为光洁。正是在这种“体”与“行”的相互作用中,戒体得以发扬,个体求得解脱,生命得以升华。如下图:

此处之“体”具有“主体”和“戒体”的双重意义,或者是为“主体”和“戒体”的复合体。

如果套用清初王夫之所说的“所谓能者,即己也”之语,我们可以说,对於律宗思想而言,即是“所谓能行者,即戒体也”。正是因为戒体之主导,纳法者才能依戒法而行。虽然“戒为行本,世、出世行并依承之”,也尽管律家们知道“事即所作之事,人谓能作之人”,但若无戒体,却无行戒、持戒之主体。所以说,本处所说的“主体”、也即能作之人即是领纳戒体、并能依戒而行之人。

正是由於戒体所具有的那种形而上的力量,这种因之而发的三业之行,有的学者称之为“形而上学的行为论”。并因之而认为,“律宗的目的,是在日常行为中(行动中),想要得到解脱的实行宗”。而且,由於这种行为有著形而上的哲学基础,从而得以成为一种“行为哲学”。故尔,律宗并不是一种形式主义的宗派,而是一种有哲学性的解脱宗。因而由旨而把律宗称为“念戒解脱论”。

依体起行,当然还包括依体起对治行。因为犯行,必须境缘具足,要想不犯,必须依体起行对治之。依戒而行,行不出“止持”与“作持”二门。“止则离非,作唯营善”,其含义也是佛教的基本律令:诸恶莫作,众善奉行。

《戒本疏》云:“言对治者,对侄,制学离染行、不净观等;对盗,制学少欲知足行;对杀,制修慈悲愍物;对妄,制修实语行。”《行宗》对此释道:

“对治中,次列四行,翻破四过。

临境观缘,以善夺恶,故云对治。离

恶名止,起治名作;止、作具运,即成

双持。”“文中或云观者,取其智照。

或言行者,即是思心。前後互举,随

召皆得。”

从佛陀时代就确定的传统戒律中,因坚信万恶YIN为首。所以历来都把对治YIN行作为戒律的第一条。道宣所坚守的也正是造一点,不论是在《戒本疏》中还是在《行事钞》中,他都是如此:把YIN戒列为第一位。但是对於大乘菩萨戒而言,於YIN的对治已经移到了第三位,在戒行中所持守的是杀戒、盗戒、YIN戒、妄戒和酤酒戒。这说明,戒行的外在表现已经越来越世俗化,其道德色彩也越来越淡化了。对於大乘佛教徒来说,所持之法应当是以对社会的正常运转具有直接而重要影响的“杀”戒上了。

戒以人持,持戒为人。戒行不仅是僧众的行为规范,也是僧伽成於圣道的手段。此之戒行更是僧人修行之意义所在。正如後唐景霄所言:

既受得此戒,秉之在心也。牒

起前来体也,必须广修方便者,正名

起行也、修习也,方便即不净、慈悲、

少欲等观行也。检察身口威仪之行

者,身口七之粗相,既检察四仪之行

亦然也。高慕前圣者,望之而学也。

谓前圣之人,与我同为凡夫,彼能修

行,成於圣道,我曹亦尔,何不为之。

因发正心,去修正业等。

他甚至还把逭一点与儒家的“见圣思齐”相比。正因为戒体之清净乃是通过持戒之行或者是通过起对治行来体现的,所以可以说,戒体之意义正是通过戒行来诠释的,如果没有修行者“高慕前圣”“望上而学”“成於圣道”的决心和自信,戒体何以而能发“行”?显而易见,若无戒体,“行”定为犯行,而没有戒行之戒体更无以能成为修学之本。故而景霄才如是云:“若修方便,起对治行,令此戒体,便得清净。故云戒行。”

“行”并不仅仅是消极地依戒而行,而且“行”也是以法为镜而积极勇为。怀素就把“行”看成为对治七犯的手段。他并且把对治除恶之“行”、以行灭罪,称之为“药”。他说:

僧尼常为七犯羁,正如生病,善

修二持,行成离过,名之为服。七非

应起不起,已起忏除,称为除

愈。

正是纳戒者的持戒之行,得使戒体从内在观念外化成为现实之行,带有了主体的、能动的色彩。正是在能行、能持的意义上,个体修行者在持戒的意义上才是不分上下的。如道宣说:“若能关键身口,附相摄持,虚荡虑知,体道怀德,则(道)安、(慧)远、(慧)光,凭斯其人矣。”

怀素也有如是说:“若望有心护戒,顺教无违,俱名持戒,不分上下。”但是,因为持戒者是人,虽然在品阶上无差别,但是在实际上还是有所不同的。“但以人行,心殊无差别。释此差别,可分为三门:一者约人,二者约行,三者约主。”

“人”即出家五众。所谓“约人”,即是从个体修行者的角度而释行之相状:

具戒满足,持行为增,不具为

减,说之为微。又就具中,圣凡位

别,於圣位中,学、无学异。但无学

人,持行坚固,胜余学人,说为增也。

诸有学人,行未究竟,虽护律仪,以

为微也。於圣学中,三果差别,持行

不同,增微亦异。然凡诸位,持行亦

然。

把“人”以上中下三品相分,《多论》即已有之,即所谓的“上品根器,容受如来菩萨戒;中品根器,容受声闻缘觉戒;下品根器,容受人天之戒”。此乃从受上说,若从行上言,也是如此。由於诸有学人,行未究竟,故虽护律仪,於圣学之中,也有三果差别,故而才会持行不同,增微也异。处於凡位者持行亦然。

关於这一点,後唐景霄说的“夫戒以随器为功者”即是也。他说:“以,由用也;随,逐也;器者,根器也;功者,功所能也。但随逐受人根器上中下别,似水入器,随器方圆浅深。戒也如是。”受戒者随器方圆的最根本的表现还是体现在戒行之上。

所谓的“约行”,是从持犯上而言,即指“五犯”,事实上也即是止持和作持。

至於“约心”,怀素认为,因为“元(一作“无”,原注)受之心”本有九品,所以持戒之心亦是有著品位的区别。上品之心者,“如本专精,晈然无缺,宁碎身首,不犯诸戒”,即使为怨所逼,也能禁心。除此上品之心,也有的虽不犯非,但惧恶名,事不获已,内实无有清净之心,故而才会有作持阶降,杂有诸品之心”。怀素此说,不仅指出了修行者在持戒而行上的平等地位,更指出了在平等的意义上的圣凡之别。即在肯定了主体持律之自觉性的同时,也承认了主体努力的必要性和可能性。其实律宗者研律,本就是为了持律而行,从戒体中开出“戒行”的意义才是律家者的共同和根本的目的。

“戒行”在律宗四科中的地位与意义极为重要,它是连接主体与客体、即修行者与戒法的中介。因为戒法不仅是持戒的对象,更是所持之内容和行为的标准,也正是戒行实现了戒体以“用”的含义,所以才有如是之说“毗尼事相,非行不成”。

从理论上说,受戒者纳受戒体以後,都应当能如法持戒而行。但是事实上并非如此。仍然会有“违教成犯,污本所受,令行不净”的行为出现,怀素称这种现象为“行缺”。既然如此,就要“补行”。“补行”之为实有两种,其一是通过“呵责示过,识相护持”,而使之“资成不断,皎洁逾前”;其二是令其所悔,知其“已所犯不能为因,未来苦果毕竟不受”,从而使其“还令戒净”。

(四)“致良知”和“纳戒体”

从哲学的意义上说,戒体有著“戒德”的本体意蕴。它对持戒者有著一种无形的力量,轨范其行为。纳得之後,就要在心中去“发现”它、在行为中光洁它。这一点与儒家的修身思想如良知说有著十分重要的相似。

孟子相信人性善,他相信的是人性“本善”。这并不代表他主张因为“本善”,人的身口意诸行“自然”和“必然”地就能为行皆善,否则他就不用致力於“求放”、儒家士人也就不要日日三省吾身了。王阳明的“致良知”思想的提出,也是基於儒家的性本善思想。“本善”并不是“行必善”,从方法论上而言,有恶行之存在,并不能否定“本善”的人性基础。因为儒家所关注的正是“习”相远之因而使有行不善。所以儒家的道德建设正是要把这一本性挖掘出来,并使之光显,照耀人生,从而体现和实现儒家的大丈夫理想和人生信念。这与依戒体而行所获得的戒德光显是一致的。荀子尽管坚持“性恶论”的思想,但是他认为通过“化性起伪”,也能够达於善。

王阳明接受了孟子的“良知”是人之本有、不假造作的思想:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”(《孟子·尽心上》)王阳明认为,从至善的本源上说,“至善是心之本体(此本体显然是指其本源和本性)”,“心即理也,不须外面添加一分。以此纯乎天理之心,发之事父便是孝,发之事君便是忠,发之交友治民便是信与仁,只在此心去人欲存天理上用功便是”(《传习录》上)。所以求“本善”之“良知”就是在“本心上用功,“发”之於心。

道宣的戒体说,是基於佛性本有思想上的。虽然在他的著作中,还不能发现戒体与佛性的直接关系和论述,但其理论的佛性根基是显而易见的。因为从南北朝时起,佛性本有思想在社会的思想界、僧团内部即有著强大的冲击力和广泛的群众基础和心理基础。他的“善种子”理论的出发点,即是视第八识阿梨耶识为真净常识或如来藏清净心。人所领纳的是外於“我”之心的圣法,这种圣法之所以能够被我所纳、为我所有,那是因为“我”有这样的一种观想、愿望和信念,因为“我”心中有一种能够成为戒体的东西被激发、警醒,更是因为我有一种“本有”的纳得戒体的“善”的能力,并在这种纳法的过程之中,心中本有的、向善的力量得以形成或苏醒,从而使圣法为“我”所有,为我所依、为我所成。以是故,戒体即有了道德或善的本体意义。正如元照所说:

戒体者,是善法之聚,圣道之

基,超越人天,堪为物供。生福益

世,实由此焉。

尽管受阿梨耶识为真妄和合思想的影响,但是无论“真妄”还是“常净”,道宣用“熏妄藏识”以达“善种子”而圆满地解决了这一问题。如道宣在《释门归敬仪》中所说的“圣非自圣,终假导而渐明;凡非定凡,亦因开而达解。是知愚智深浅、贤圣位阶,由外行之远近,致利钝之乖异”即明确地说出了成佛路上的“熏识”的重要性和可能性。这与中国传统儒家所采用的理论方法虽然没有什么联系的逻辑必然性,但其方法——“求”、“致”、“化”、“熏”——却有著惊人的相似性。如下所示:

当然,他们达於其目标的过程是不同的。

对於道宣的戒体思想来说,主体纳圣法於心中,并与本有之心“性”结合而成善种子戒体,是一瞬间的事——须臾之间纳得三宝戒;而且,只要经过一定的合法羯磨程序就必然会达於此果。“熏”成戒体之後,主体行为只是在戒体的作用下的持戒光显的过程。 ’

王阳明的良知获得或彰显,正和儒家的道德建设一样,则是一个较为长期的身心锤炼的过程。虽然他并没有否认良知当下即可获得的可能性,但是他更为重视的则是在发现、彰显良知过程中的人生之旅,并在这种过程中实现人生的意义。这正是儒家积极入世人生观的一个重要表现,也是最具感召力的方面——不论这个发明本心、达於良知的过程是多么漫长。他并形象地称之为“磨境”:磨去污障,方显良知。这一点上,要比戒体的获得更为艰难,也许正因为如此,儒家的人生之旅才显得浑厚、悲壮。

登坛纳法要遵从於一定的形式:三师七证和白四羯磨,对於受戒者则还要有一种神圣的观想以接引这种圣法的注入,并要以一定的禅定功夫作为根基。道宣认为,戒体的获得,是一种心理的、瞬间的、神秘的过程。即所谓的“今为汝作羯磨圣法,此是如来所制,发得尘沙法界,善法注汝身心”。或“须臾之间入三实数”。对於一个受戒者来说,他所获得的是一个完整的戒体,戒体是不可分的,因而也是不能部分部分地获得。要麽得到,要麽相反。

另一个问题是,心境无量,戒体也无量。但是在同时或不同时纳戒中,每个人由纳同法而成的戒体是否是相同?具体地说,戒体是否有量的大小和质的高低的区别,戒体是不是有如千江有水千江月之状,“无量”归於“体一”、“体一”同於“无量”?还是因各人心性之不同而得戒体之不同?若是相同,其功能为什麽有著不同?虽然说发上品心得上品戒,但是,为什麽有人不能发出上品心呢?再者,若戒体不同,那为什么能要求各人都能依教起同行呢?

《资持记》曾有如此之说:

言法界者,若就教限,则局三千

大千。今从圆意,须论十方法界。

无作之体,称境而发,等法界

量。

这只是说戒体无量,至於无量戒体有无不同,似乎诸律家都没有给出令人满意的答案。道宣对此没有明确地表述,但从他有关圣法纳心时的论述可见,所纳的戒体应该是同样的、同质的、同量的。这一点从理论上说也是合理的。因为佛性本有、无别,戒体的获得都是由纳圣法而成。圣法一样,佛性一样,所以所得的戒体也应该没有任何区别。

王阳明的“致良知”说对此类问题则给予明确回答。他说:

圣人之所以为圣,只是其心纯

乎天理而无人欲之杂,犹精金之所

以为精,但以其成色足而无铜铅之

杂也。人到纯乎天理方是圣,金到

足色方是精。然圣人之才力亦有大

小不同,犹金之分两有加强管理,尧舜犹万镒,文王孔子犹九千镒,禹汤

武王犹七八千镒,伯夷伊尹犹四五

千镒,才力不同而纯乎天理则同,皆

可谓之圣人;犹分两不同而足色则

同,皆可谓之精金。(《传习录》上)

此处的意思很明显,虽然人人都有先天本善的良知,这个良知也是人之“心性”所本有的,但是人们对此良知的发现、唤醒和体证,则有著量的大小和速度的不同。虽可即时获得,但只有圣人才能如此。凡人只能点滴而步步地获得,所以致良知,就是一个步步趋近的过程。人生的意义也即在这样的一个趋近中实现的。尽管如此,他们都是圣人,没有本质的区别,有区别的只是“一两”和“万镒”、大圣和小圣。换言之,小圣和大圣间在品质上没有质的不同。这一点甚至与十地菩萨的概念也不尽相同。十地菩萨虽皆为菩萨,但其属性与境界仍然有著阶梯式的区别,品级上有著质与量的过渡。

道宣重视的是获得戒体後的活动——依体之戒行,王阳明(整个儒家思想)重视的是获得良知前努力,以“自己心中的一点良知”作为自己推及、恢复良知之行的准则。其漫长的修养是为了真善美的获得。显然,从这种意义上说,戒体是纳法者戒行的起点,良知则是大丈夫的修养结果。

从哲学的层面上说,戒体思想正是中国佛教发展一定阶段後,佛教思想家们已经越过了外在的修行与弘持,而进入了对其戒法的本体论意义的探索。从某种意义上说,这正是对佛教戒律和伦理的深层把握,和对戒法的本体论的追问,它把中国佛教推向一个更高的思辨水平。其本身既是哲学思维的结果,又蕴含著丰富的哲学思想。

(作者:王建光,南京农业大学博士生。)