何曾平淡何曾归?——弘一大师的书法及其他

2014/9/8 热度:742

2001年9月,笔者在昆明书市购得华夏出版社出的12开本的《弘一大师遗墨》,飞机上看了一路。回到住所,摊开在桌子上,既看字又看文,感觉那些字、那些印章都是会说话的,教你“识器”,又教你运笔捉刀,好不亲切。 亭亭菊一枝,高标矗晚节。 在抗日战争紧急艰难的关头,僧林屡遭陵夷,垂危之际的大师已然金刚触目了——这种“殉教要流血”的姿态不正是挥斥方遒的魏碑的严正和狂草的奔放吗? 我心似明月,碧潭澄皎洁。 郭沫若复书致谢,称弘一为“澄览大师”。

日本文化人、弘一大师的崇拜者内山完造在其所著《上海霖雨》中写道:“我草此文的桌前,挂着弘一律师写给我的直幅,直幅上这样写着:‘一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。——金刚般若波罗蜜经偈。完造居士供养。沙门一音。’”内山先生说:“我对这幅字注视着,窗外但闻瑟瑟的雨声。”

即便窗外并不曾落雨,他的心中也飘飞着缅怀与悲悯的雨丝。

2002年4月,在杭州西湖虎跑定慧寺——弘一大师出家的地方,我又购得天津人民出版社出的《李叔同——弘一法师纪念集》(只印了2000册),见李叔同年轻时致账房先生徐耀廷的书信,颇觉惊奇。其结体潇洒,开合自如,锋芒时有王羲之味道,而“也”、“一”等字又类乎郑板桥,与《弘一大师遗墨》中大部分字全然不同。

的确,弘一大师的字“毫不矜才使气”是一贯的,但是兴之所至,也会“偶露峥嵘”。笔者心想,真正的大家究竟能够有多少副笔墨呢?

上世纪三十年代,弘一法师在浙东古刹五磊寺曾闭门研究书法,抄写佛经,习字几近忘我。虽身居深山古寺,有敬而来信索取墨宝者,他有求必应,广结翰墨因缘,从来不要回报。为弟子刘质平居士(音乐家)写楹联法语之外,大师曾送给替他烧饭煮菜的王小甩书有“戒定慧”三字的一张条幅,与他送给内山完造那幅“戒定慧”条幅完全相同——“戒定慧”佛家称为三学,指戒律、禅定与智慧。戒者防身之恶,定者静心之散乱,慧者去惑证理——作为鲁迅的朋友,内山愿将书店里的一物相赠,而鲁迅看中的就是那幅“戒定慧”,求去而珍藏,后来曾在北京鲁迅博物馆展出。

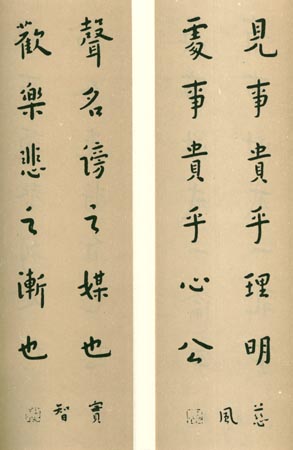

关于弘一大师的书法,叶圣陶先生1937年专文说过,主要是从感觉上说。道是因为弘一法师学习过西洋绘画,有透视的眼力,因此“各体的碑帖他都临摹,写什么像什么。”并在此基础上蜕化为自己的风格,“不傍门户,不落窠臼”。而评价弘一法师出家后的字,叶圣陶先生用“极喜欢”概括:“直觉地回答,因为它蕴籍有味。就全幅看,许多字是互相亲和的,好比一堂谦恭温良的君子人,不卑不亢,和颜悦色,在那里从容论道。就一个字看,疏处不嫌其疏,密处不嫌其密,只觉得每一画都落在最适当的位置,移动一丝一毫不得。再就一笔一画看,无不叫人起充实之感,立体之感。又是有点像小孩子所写得那么天真,但一边是原始的,一边是纯熟的,这分别又显然可见。”

赵朴初曰:“叶老恂恂,书如其人。庄敬恳到,只字可亲。”以庄敬之心评论弘一法师书法,叶圣老的感觉是相当到位的。

高足刘质平是大师书事的随从和见证。他在《弘一上人史略》中专门辟有“书法”一章,从笔墨选择、字幅大小到布局留意均有回顾。如“师常对余言:字之工拙,占十分之四,而布局却占十分之六。写字闭门,除余外,不许他人在,傍恐乱神也。”可见大师的书写观念和过程。

结合碑帖而评点的最为专业的是刘恒(非《伏羲伏羲》之作者)先生的《李叔同的书法艺术》一文(载《中国书法》1986-4)。

首先,刘恒先生把弘一的字置于清末的临摹北碑的大背景之下:“自清代阮元提出南帖北碑之说并大力倡导北碑开始,经过包世臣,特别是康有为的积极鼓吹和实践,时至清末,碑学兴盛,习书者无不从北碑入手,一时形成一股强大的社会潮流。李叔同生逢此际,自然受其熏陶。……他的临摹功夫是相当深厚的,可以说是学什么像什么,结构神态,毫发不爽。这种长期、严格的磨炼,对他的书法风格打下了广博而坚实的基础。”

然后,刘先生指出:出家后,弘一法师的字的“干净”缘于“精神世界的安定”:“李叔同出家以后的书法作品,可以说是充满了宗教所赋予的超脱和宁静,不激不厉,心平气和。在俗时那种点画精到,刻意求工的效果不见了,用笔的挺劲,转折的圭角也都逐渐消失,取而代之的,是圆润含蓄的线条,疏朗瘦长的结体,稚拙中甚至有些羸弱,看上去却又是那样蕴籍和谐与潇洒自如,给人一种大智若愚、大巧若拙的感觉。正如他自己所解释的那样:‘朽人字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也’。”

弘一大师曾为弟子丰子恺所绘《护生画集》题诗文,倡导“护生就是护心”。既然护生即“护心”,那么写字亦即“写心”。 刘恒的评论自然抓住了要义。《李叔同的书法艺术》一文原题为《绚烂之极归于平淡》,八个字是足以概括李叔同的书法历程的。

但,如果再往下想想,我们是否可以问一句:何曾平淡何曾归?

诚如刘恒先生所言:“在他出家以后的墨迹中,我们可以清楚地感到,凡是书写宗教内容的作品时,一律是那么平静、沉稳、恬淡,将感情的变化深深地埋在心底,表面上完全是一副地道的佛家弟子面貌,有时严肃得近乎拘束。再看他写给朋友、学生的信札,则是另一种景象,笔墨飞舞,轻松自如,从点画形态到字形结构,都常常生出许多意外的变化来,平日深藏不露的艺术家气质,此时不自觉地显现出来的浓厚情感流于笔端。”——弘一法师是始终操纵着两副或更多笔墨的。

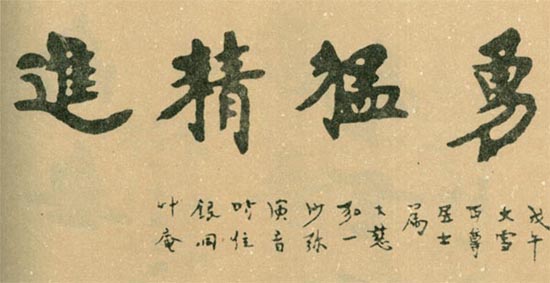

试看其庚午(1930)年写的“佛光 证无上法 究竟清凉 华严经句”、“当劝精进 但念无常”等等,均笔力遒劲,结体粗壮,有几分金农的“苍古奇逸,魄力沉雄”;与癸丑(1913)之际写的“白杨 诞生号”,乙卯(1915)题赠夏丏尊的“兹流年三十 靡答恩万千”,丙辰(1916)的题赠“金石大寿 欢乐康年”和自题“化灵”均基本相仿,甚至毫无二致。同时,壬子(1912)大雪之际所书诗文四条屏,已经将后期的“内敛”与“蕴籍”的风味表现具足。虽然其间不少方笔。

根据荣格的“人格面具”理论,是否可以说,弘一法师的书法同样具有丹青巨擘的“笔法面具”。他在俗时分其实已经具备了平淡、恬静的根底和资质,只是“呼之”方才“欲出”。而出家后人与字同时“不食人间烟火”,可谓水到渠成。彼时“呼之”方才“欲出”的变成了“笔墨飞舞、轻松自如”的信札。

读郑逸梅先生《艺林散叶》至“李叔同同时备布履四双,人或疑之,则曰:一礼佛著,一闲时著,一外出著,一如厕著。”颇多慨叹,以为让布履四双各司其职的认真和尊重,为世人可以做到,却非凡人所能想到。现在,读大师书法,始觉字里“妙气清微别有香”的“妙气”亦是早已有之,当出处则出,当归处则归,“随心所欲而不逾矩”矣。

因“平等”、“和平”、“端正”、“包容”而均匀粗细、收敛锋芒,于是有了抄写经书的“四平八稳”。如果按照时下强调“视觉冲击力”的着重变化的理论,弘一法师抄经的文字简直与“印刷体”无差,参加全国大赛会入另册的。但是,谁有兴趣去临摹一下试试?没有临摹《石鼓文》、《嶧山刻石》、《天发神谶碑》、《宣王猎碣》、《张猛龙碑》等等的功底,你非但很难明白如何‘简化”、“佛化”,恐怕连那笔力饱满的横平竖直也不易画出。在弘一法师壬申(1932)六月书《佛说阿弥陀经》一文里,我们发现,“日”、“白”、“目”、 “貝”等字方框里的短横笔都非常细,颇有几处“邊”和“道”的方框里空空如也——这当然不是贾平凹先生说“多一笔少一笔很正常”,而是简化到了“似无若有”的地步。而且,就一页纸看,字迹整齐划一,变化不大;但具体到每一个字,却全然都是“活的”,毫无匠气。如“以”字结体往往只有其他字的一半,而不少字虽然也常常使用行草书的减笔,但法度尽在其中,可谓从不思呼应而呼应在其中,从不思浓淡而浓淡在其中,从不思布局而布局在其中,“清水出芙蓉,天然去雕饰”也。

关于弘一法师出家后的字迹的“平中有奇”,我想,颇有几分类似佛学院集体做佛事时唱出的梵呗。不分声部,没有花腔或Hc,貌似平平淡淡,但那“和声”与“气场”是语言所无法概括的。

古人云:“出家乃大丈夫事,非将相之所能为”,像弘一法师这样严格意义上的苦行僧,颇类似于中世纪皮带鞭背、马革裹尸的基督徒,做的正是生命力最强烈、意志力最彻底的事情,尤其是一举一动都有严格规定的律宗,更需要极大的人格力量和情感投入。因此,对于弘一法师,出家非但不是“四大皆空”,弃绝人生欲望,反倒恰恰是另一种义无反顾全力以赴,直到一举一动皆有佛境。

1941年,即弘一大师圆寂的前一年的阴历十月,他的法侣传贯从泉州带来一束西洋种的红色菊花,其花如伞,花蕊呈剑型,色红如血,弘一大师遂作一偈:

云何色殷红?殉教要流血!

记得是陈星的李叔同传《芳草碧连天》里说到,抗战期间,日本人令弘一去日本讲经,弘一坚辞不往。日本人气极:“你的师傅印光法师都去过,你有什么资格不去!”弘一面对刀剑曰:“印光师东渡时日本海的水是蓝色的,现在日本海的水是红的!”里面有中国人的鲜血!

是故弘一师之“念佛不忘救国,救国不忘念佛”之论,实在是其“何曾平淡何曾归”的最佳注脚。

弘一大师先后赠送给刘质平屏条10幅,中堂10轴,对联30幅,横批3条,册页198张,以谢弟子侍奉书法之劳。并曰:“我知你教书以来,没有积蓄,这批字件,将来信佛居士中,必有有缘人出资收藏,你亦可将此款作养老及子女留学费用。”而刘一心义展,印刷,从不思出售。抗战期间,刘四处逃难,除了恩师书画,其它一无所携。一次途中忽遇大雨,四下无以遮盖,刘将衣服盖在书箱上,自己又趴在上面,以身体作雨披护之,字幅保住而淋成了痢疾,几乎丧命。

老师是学生摊开的“书”,而学生何尝不是老师抒写的“字”呢。

1942年阴历三月——距离弘一法师圆寂仅半年,郭沫若驰书请求李叔同的书法,大师为之写《寒山诗》:

无物堪比伦,教我如何说!

是年九月初一,弘一法师书“悲欣交集”四字,与侍者妙莲法师,为最后绝笔。三天后——阳历10月13日午后8时,先生做涅槃卧,永不复握笔。

张爱玲说:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的——至少,在弘一法师寺院的围墙的外面,我是如此的谦卑。”

“临行赠汝无多子,一句弥陀做大舟”——面对大师的字,缅怀大师的人,何曾平淡何曾归呢?

是以纪念弘一法师圆寂65周年。