西夏佛造像的真伪及鉴定

2014/9/8 热度:1093

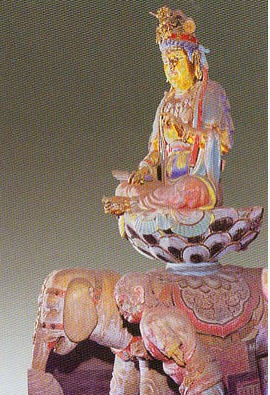

西夏是党项族人在今银川为首都的西北地区建立的政权,时代基本和宋朝相始终。西夏和辽代的佛像风格也较接近,传世品和出土物也有不少,当没有确切的地层和考古资料作标尺时,往往和宋辽时代的佛像不易区别,这也是正常的情况,因为虽然辽和西夏是北方少数民族的政权,但实际上建造庙宇、制作佛像的工人仍是汉族人,艺术品的主流仍是汉民族的风格,有时候也难免自然地融合些少数民族的审美趣味。因此在文物鉴定时要因物而异,不宜过分强调少数民族的特点。 1.银川市出土铜佛像的年代 1986年在银川市新华东街出土了七尊窖藏青铜鎏金佛像。这些佛像尺寸高大,做工精美,甚可重视。 关于这批佛像的名称和时代,吴峰云先生有论文发表,认为这七尊青铜鎏金佛像分别是人势至菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、韦驮天王、护世天王以及寒山、拾得像。 但笔者认为吴先生所言“大势至菩萨”有误。我们可见这尊菩萨像其头戴宝冠,冠正中有化佛,左腿半踟,右腿屈起,呈所谓“游戏坐”,骑乘在吼身上。可知这尊菩萨的正确定名应当是“骑吼观音”。 “骑吼观音”出典不详,元、明时才多见此造型。吼为龙形头兽身,当为龙生九子之一,观音与吼组合之寓意尚待深考。然此形象宋以前未见,南宋时代木雕佛像,偶可见到此题材,及至元明时代特别是明代,木雕、铜制的多有制作,尤以山西一地制作盛行,极受信众尊崇,至今遗留尚多,而大势至菩萨骑吼像目前所见尚无据可征. 2.关于这批鎏金铜像的制作时代 这七尊铜像据吴先生的意见是西夏之物,笔者似有疑问,有些观点在韩小忙先生编著的((西夏美术史》的后记里阐述过,下面再从这些佛像的形式探讨一下其制作时代。 文殊、普贤二菩萨像头戴宝冠,手持如意,比例匀称,分别骑于伏狮和卧象上,细部雕刻精美. 由于西夏时期的汉传佛教鎏金铜像存世数量极少,这些佛像与西夏佛像缺少可比性,但从文殊、普贤二菩萨像的造型上也可分析出其制作时代。骑狮、骑象的菩萨像在北朝晚期已出现,但神格明确且大量出现应在唐代。敦煌莫高窟从初唐第68窟到西夏的460、468窟等125个窟内都绘有普贤经变画。以中唐第159窟西壁龛外南侧所画最为精美。文殊菩萨像则莫高窟出现于131个洞窟中,以第159窟西壁中唐所绘最有代表性。 安西榆林窟第3窟西壁北侧西夏时代的文殊变,观音唇上有小蝌蚪形唇髭,半跏趺坐于站立的青狮上,手持如意,姿态生动,线描流畅。而西壁南侧绘有普贤变,普贤菩萨呈女性,半跏坐于白象之上。 榆林窟第4窟西壁南侧绘有元代的骑象普贤菩萨,也是唇上有髭,半跏趺坐于立象背上,在文殊和普贤的周围,有驯象师和弟子以及众菩萨,表现的是赴会的场面。 除了壁画外,柯茨洛夫发现于黑水城的西夏时代的帛画,也有文殊像和普贤像(现藏俄罗斯埃尔米塔的博物馆内),这二尊文殊、普贤像也都是骑在行进的狮、象上,表现赴会的场面。 不惟是壁画、帛画,在宋、辽、金与西夏年代大致接近的铜、泥塑像上,文殊和普贤菩萨像,也都骑在站立的狮、象上。山西省原平县惠济寺元代的彩塑文殊像骑在雄赳赳的立狮上。一直到元代杭州飞来峰石窟,仍是文殊、普贤骑在站立式坐骑上。 银川出土的这三尊像自然也不能摆脱时代的造像轨范。从这三尊坐骑均为卧式来分析,他们也应制作于明代无疑。尽管菩萨手中持如意,坐姿和衣饰与西夏、金、元时代的壁画、帛画上的形象仍有继承关系,但关键的是卧式形式的坐骑透露出重要信息,告诉我们:他们已经属于明代的产物了。明代尽管还可以残存着立式菩萨坐骑,但明代以前却极少发现卧式坐骑菩萨像,即说明时代潮流不可抗拒,时代风格不可逾越。 此外,还有个细节,即从莲花座的莲瓣样式上看,在每朵莲瓣的外缘尖端部分向上翘起,内层饰有一朵卷云,这种莲瓣是典型的明代初期的形制,与明代初期制作的佛像莲瓣形式极为近似。例如北京动物园畅观楼前有一对明代初期铜鎏金的狮子和朝天吼(原出处待查,应系民国初年从某寺庙移来),制作极为精美,可注意其莲花座的莲花样式与银川出土铜像莲花瓣的样式极为相似,甚至狮、吼身上佩挂的坐垫形式和上面的图案纹要以及做工手法都似出一人之手,可看出明初佛像形式的一致性。 再看韦驮天王像,其头戴盔,顶上簪缨,身着铠甲,周身环绕帔帛,双手合十,肘问横金刚杵,站立于马蹄形山岩座上。 韦驮天像据载唐代道宣律师与天人会谈,说南方天王部下有一位韦将军常周行东、南、西方三洲(北洲无出家人)护助出家人,道宣感其形象(见《道宣律师天人感通传》),唐代已有其传说,但实物罕见。宋辽时韦陀应已流行,实物所见亦不多。存世的西夏文《阿毗达摩顺正理论》木版刻,卷首有说法图和韦驮天像,祝赞词记有“奉敕大德十一年二月二十二日印大藏经五十部流行”,现存96页(现藏北京图书馆)。西夏文佛经卷首的韦驮天可称是有明确纪年的较早图像,为大德十一年(1307年)印制。可注意西夏佛经上的韦驮天与银川市出土的韦驮天在大的形式框架和细部特征上都有近似之处,但不能据此一点认为银川出土的韦驮天是元代的,而是说此种样式在元代已成定式,与明时代的韦陀像没有太大的差别。与银川出土的韦陀天像最为近似的是现供奉于洛阳白马寺的夹韦陀天像(原元大都能仁寺,后移北京紫禁城),其动态和铠甲的样式都说明是流行于元明之际的通用范本。北京西郊法海寺(明正统四年,1439)壁画中的韦陀天也仍是此种形式。 但银川出土的韦驮天可注意其足下的马鞍形山岩座,这个特征广泛见于明代的铜制韦驮天像上,成为判断雕塑形式的韦驮天的特征之一。例如万历三十四年(1606)造韦陀天(铜制,高60厘米,现藏日本京都鞍马寺)(图3—236,图3—237)和多尊明代的铜韦陀天都可以看到这个规律。这个马蹄形山岩座流行于有明三百年一直到清初仍可见诸于单尊佛像上,成为四天王和韦驮天的专用台座。明代以前的铜天王像上极难于见到。 以上诸尊铜像的姿态生动,面相优美,细部精致,确是不可多得的精品。从以上分析,很可能制作于明代初期的14世纪,大致相当永乐、宣德年间。尽管出土于银川地区,但如此成熟老练的技法,似不可能出自当地工匠之手,很可能是从有悠久雕塑传统的山西地区输入的,或者是山西籍的工匠来银川开炉冶铸而成。 3.伪造的西夏佛像分析。 由于西夏的铜造像存世颇少,伪作也乘机而入,近年来突然冒出了一尊来历不明的所谓西夏神像,其形象陉诞,与西夏图像在样式上毫无共通之处,就因为其台座正面有几个伪刻的西夏文,致使有些学者一时受蒙蔽,为了不使伪作谬种流传,有必要加以辨正。 此像高度不明,黄铜铸造,三头六臂,面型消瘦,头上似顶戴高盔,上身袒,下着战甲,赤足佩足钏,半跏坐于束腰叠涩方台座上。数年前笔者就见过其几经辗转而来的照片,如此不伦不类,不知何方神圣的铜像笔者当时即断为新工艺品,无须深辨。第一眼感觉是有点东南亚某神祗的影子,尽管有几个西夏文也不过是作伪者的恶作剧而已。 没料到此后不久,这尊伪像竟然彩色印刷在一本研究西夏藏传佛教绘画的书里,这本书写得很有深度和分量,是我国第一本系统研究西夏藏传绘画的专著。偶有小的疏漏,亦属难免,但这件像太重要了,如不纠正,被学界广为引用,将会得出南辕北辙的结论。笔者与作者亦曾交换过意见,他现在也认为是伪作。 退一步说,即使西夏文书写规范,也不能据此一端就断为真品。作为佛教徒供养佛像是为了现世和来世的利益祈福驱灾,造像上一般多写刻发愿人的姓名、造像缘由等,年号只是顺手一带的事,帮有很多佛像只有发愿人的姓名、造像缘由,但并无年号这个原因。我们今天重视年号,是因为它有学术价值,古人不是历史学家,并没拿年号当回事。如果真是当时人写的西夏文,他不会什么都不写,冷不丁堂堂正正的在台座正面刻上“贞观二年”几个字,那有什么意义呢?就是因为作伪者不懂西夏文,《西夏官印》书上都是官名,和佛像对不上号,只能挑个年号印上的西夏文刻上鱼目混珠,看来对古代少数民族文物也有个真伪识别的问题。这里以这尊西夏文款的伪像举例,在于提醒人们不要轻信带有少数民族文字的佛像,可在实践中举一反三。