敦煌画稿研究的现状与前景

2014/9/8 热度:531

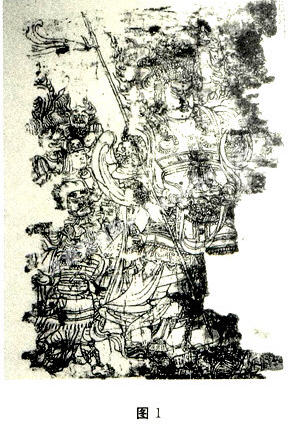

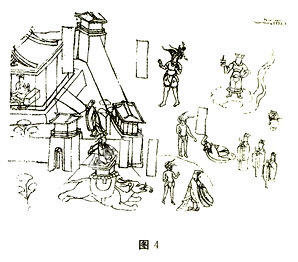

敦煌画稿研究的现状与前景 于向东 内容摘要:敦煌画稿的发现具有重要的意义,其研究价值主要体现在可以与美术史文献、敦煌绘画(洞窟壁画、绢画、版画等)紧密结合起来进行综合研究,从而更深入地认识古代美术的创作规律等问题。本文在论述敦煌画稿研究现状时,着重介绍了比较重要的一些课题以及相关成果,进而对敦煌画稿的研究前景作了一些展望,提出了敦煌画稿有待于探讨的一些问题。 关键词:美术史;敦煌画稿;敦煌壁画;研究价值 中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2008)04-0021-07 敦煌画稿主要包括藏经洞发现的画稿与敦煌壁画等反映出来的画稿两部分,前者为主,后者为辅。藏经洞发现的画稿中,一部分以绘画品进行保存和编目,如Ch、Stein painting(S,painting)、MG等,现藏于英国国家博物馆、法国巴黎集美博物馆、印度新德里国立博物馆、印度事务部图书馆和俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆等;另一部分与敦煌文献集合在一起,以敦煌文献的形式保存和编目的,如S、P等,现藏于英国国家图书馆、法国国家图书馆、俄罗斯圣彼得堡东方学研究所和中国国家图书馆等。 敦煌画稿中,经变类画稿数量较多,种类亦较多,代表作有S.0259v弥勒下生经变稿、P.2868v药师经变稿、P.2671v观无量寿经变稿、P.tib.1293经变画稿集(劳度叉斗圣变稿等)和s,painting76经变画稿集(观无量寿经变稿、维摩诘经变稿),等等。人物尊像类画稿也是敦煌画稿的一个重要组成部分,其中包括佛像、菩萨像、天王力士像和飞天伎乐像等,代表作有P.2002v人物画稿集、S.painting73佛像刺孔画稿、P.3958十一面观音画稿和P.3059飞天伎乐画稿等。除了上述两大类画稿外,还有一些数量有限的特殊画稿,如S.2498“尊胜咒坛”画稿、Ch.00146手印画稿、P.4518(30)火焰纹背光和头光画稿及P.4518(14)六牙白象画稿等。 一 敦煌画稿的研究价值 敦煌画稿的发现为深入认识古代美术作品的创作过程和综合研究提供了可靠的第一手资料。对于中国美术史的研究具有重要意义。 画稿的使用对于古代绘画的创作十分重要,因此,美术史文献中常见到关于画稿的记载,敦煌画稿可以与这些文献记载相互印证。 1 画稿使用的普遍性。藏经洞中发现的题材丰富的大量画稿,印证了美术史文献的相关记载。明唐志契《绘事微言》卷下载:“宋画院众工,凡作一画,必先呈稿本,然后上其所画山水人物花木鸟兽,多无名者。明内画水陆及佛像亦然,金碧辉煌,亦奇物也。”文中所说的“稿本”,即是绘画前起草的画样底稿。美术史文献也记载了一些画家不使用画稿进行创作的情况。唐张彦远《历代名画记》卷八记载:隋代画家郑法士向杨契丹求画稿时,“杨引郑至朝堂,指宫阙、衣冠、车马,日:‘此是吾画本也。’”唐朱景玄《唐朝名画录》也有关于吴道子的类似记载:“又明皇天宝中,忽思蜀道嘉陵江水,遂假吴生驿驷,令往写貌。及回日,帝问其状,奏曰:‘臣无粉本,并记在心。’”。这两则事例之所以被记载,恰好说明隋唐时期不用画稿作画的情况比较罕见,因而引发了时人的兴趣。换言之,隋唐画家作画时,使用画稿是普遍的现象。 2 画稿表现手法的灵活性。画稿的表现手法有繁有略,比较灵活,不拘一格。《志雅堂杂钞》卷下《图画碑帖续钞》记载:“郭祐之,出三天王画,一吴道子,纸粉本,仅盈尺,而作十一人,凡数千百笔,繁而不乱。”在纸面空间如此有限的情况下,描绘了11人,而且笔法精细,可见该画稿对于人物细节的刻画相当细腻。敦煌画稿中,P.5018(1)表现的是毗沙门天王行道的情景,画面正中的天王圆睁怒目,表情威严,身后跟随有天将夜叉眷属等(图1)。画稿尺寸有限,但是对于各尊人物的表情动态、衣饰法物等的刻画十分细致,这种表现手法与上述郭韦占之所出三天王画似乎有异曲同工之处。而元汤重《画鉴》中则有关于另一种画稿的记载:“李异画山水,尝见之,至京师见《西岳降灵图》,人物百余,体势生动,有未填面目者,是其稿本。”画稿毕竟不是成作,一般情况下,画家会使用简笔手法勾勒人物形象等。敦煌画稿中经变类题材的作品,通常人物较多,表现手法也较为简略。譬如,P.2868v药师经变稿中,人物面部五官都没有刻画,甚至仅用两个大小不等的圆圈组合在一起,通过佛像最有特色的头光与背光,以此来代表一尊佛像(图2)。 3 画稿功能的多样性。一般的绘画创作,首先要起草画稿,从而为其后进一步创作奠定基础。画稿受到重视还有一个原因,就是当原作毁损后,后代其他画家可以依据画稿从事临仿复原工作。宋郭若虚《图画见闻志》卷三记载:“高益,涿郡人,工画佛道鬼神、蕃汉人马……后被旨画大相国寺行廊阿育王等变相暨炽盛光九曜等,有位置小本藏于内府。后寺廊两经废置,皆饬后辈名手依样临仿。”即具有重要的档案性质和功能。此外,画稿还有自身的审美功能。元汤垕《画鉴》中写道:“古人画稿谓之粉本,前辈多宝蓄之,盖其草草不经意处自然之妙,宣和绍兴所藏粉本多有神妙者”。敦煌画稿中就有一些审美价值很高的作品,譬如,P.3050v白描菩萨像画稿就是其中的代表作,画中菩萨侧身而立,头戴高冠,长发披肩,身着天衣飘带。用笔线条流畅自如,刻画细腻传神(图3)。 敦煌画稿为认识敦煌石窟壁画、绢画等的创作规律提供了宝贵的实物资料。尽管美术史文献中不乏关于画稿的记载,古代壁画的作品也有丰富的遗存,但是传世的古代画稿十分少见,因而很难深入研究古代壁画等的创作规律。敦煌画稿的发现,则为具体探讨敦煌壁画等的艺术手法、创作规律乃至古代绘画和美术史的综合研究提供了资料。 二 敦煌画稿的研究现状 相较敦煌文书、敦煌绢画而言,敦煌画稿的研究没有引起学术界的普遍关注。导致这种局面的主要原因是:一方面,藏经洞发现的画稿分散在各地,编目方式比较杂乱,较难统一整理研究;另一方面,不少画稿本身比较残破,内容模糊,考释、定名等基本工作比较困难,由此导致难以深入探讨画稿与敦煌壁画等的关联。尽管如此,在一些学者的相继努力下,迄今为止,敦煌画稿的研究还是取得了引人瞩目的成果。 关于敦煌画稿的研究,日本美术史家秋山光和先生作了开创性的工作,其《弥勒下生经变白描粉本(S.二五九v)和敦煌壁画的制作》、《劳度叉斗圣变白描粉本(P.tib.1293)与敦煌壁画》两篇文章,首先对两份画稿的题材内容进行了释读,还探讨了它们与敦煌壁画中相关经变的关系。饶宗颐先生也对敦煌画稿给予了充分的关注,在《敦煌白画》一书中,专门探讨了“素画与起样”、“粉本模拓刺孔雕空与纸范”等方面的问题。由 于篇幅有限,先生没有充分结合敦煌壁画等作品进行详细探讨。美国学者胡素馨女士则对敦煌画稿作了比较全面的考察分析,在其著作《Performing the Visual:The Practice of Bud-dhist Wall Painting in China and Central Asia》的相关章节中,根据画稿的使用方法等,把它分为壁画的草稿、绢幡画的草稿、石窟藻井上做千佛的“刺孔”、曼荼罗和画像手册、练习稿五大类。在此基础上,她结合部分相关的敦煌壁画、绢画进行了专题探讨。她的研究成果,也比较集中地体现在《敦煌的粉本和壁画之间的关系》一文中。姜伯勤先生的《论敦煌的“画师”、“绘画手”与“丹青上士”》一文,对P.3939、P.2012等敦煌画稿作了较为详细的探讨。沙武田的《敦煌画稿研究》,则是在上述诸位学者研究的基础上,对敦煌画稿展开了全面、细致地探讨。相比其他学者而言,沙武田更加熟悉敦煌洞窟壁画的内容,因此,在画稿内容的考释与定名等方面,他充分发挥了这一长处。在《敦煌画稿研究》一书中,沙武田对敦煌画稿作了比较系统的整理,进而分门别类地进行具体的分析研究,以此为基础,他还探讨了与敦煌画稿相关联的一些问题,提出了不少很有价值的见解。 诸如此类比较重要的论文著作还有一些,在此不再一一列举。下面就敦煌画稿某些具体的研究试作归纳: 1 经变类画稿的内容考释与定名。就总体而言,经变类画稿的内容考释与定名工作取得了明显的进展。研究敦煌画稿,首先遇到的一个问题就是内容考释与定名,对于画面情节比较复杂的经变类画稿而言,这方面的工作尤其重要。敦煌经变类画稿中,几乎没有完整表现经变内容的壁画画稿,通常都是描绘经变中主要故事情节或重要人物的画稿。部分画稿的表现内容易于释读,由画面中主要人物或故事情节的明显特征,即可辨识出所表现的经变题材。譬如,P.tib.1293画稿中的劳度叉与s.painting76画稿中的维摩诘居士与文殊菩萨,人物形象及其眷属场景等具有明显的特点,因此,这两种经变画稿就比较容易定名。再如,P.2671v观无量寿经变稿与S.0259v弥勒下生经变稿,前者以条幅式构图表现观无量寿经变中的“未生怨”、“十六观”,后者则表现了弥勒下生经变中常见的弥勒净土世界诸事,这些均为内容考释与定名提供了有利条件。 还有一部分经变类画稿,画稿本身残破,或由于画面人物形象等的勾勒过于简略、内容模糊等,使得画稿内容的释读与定名比较困难。 以P.2868v白描画稿为例,由于人物形象等刻画过于简略,有些接近于符号提示,从而导致画稿内容较难释读。画稿右面部分虽然与韦提希夫人的“十六观”图像相似,但是仔细观察画稿,可以发现画面分为左、中、右三部分:右侧有从“一”到“十二”的数字标注;中间以一庭院建筑物为主体,院中心立一长幡,廊屋内似有人在吃饭,庭院外也有人活动;左侧有从“一”到“七”的数字标注,旁边都有一个相对独立的情节画面。沙武田还注意到,P.2868的正面写经右上角空白处还有两组画面,人物表现手法与背面画稿的左部一致。经过仔细辨别,沙武田认为P.2868v画稿的左右两部分是表现“九横死”、“十二大愿”,中间则是药师经变中常见的燃灯、斋僧、悬幡与放生等情节,由此,将此画稿定名为“药师经变稿”。在此基础上,他又将该画稿与敦煌壁画中的药师经变进行了比较研究,发现了P.2868v画稿在表现初横中“信世间邪魔外道”情节方面的特殊之处。此外,《敦煌画稿研究》还对P.3998、P.2869v等画稿的内容进行了释读,比较恰当地将它们分别定名为“金光明最胜王经变稿”、“弥勒下生经变稿”等。迄今为止,大多数经变类画稿的内容已经被学者们考释清楚,并且确定了比较贴切的名称。 2 刺孔画稿与敦煌壁画的关系。敦煌画稿中存有比较特殊的刺孔画稿,其中S.painting72是说法图刺孔,S.painting73(1)与S.painting73(2)为趺坐佛像刺孔,P.4517(2)、(3)、(4)、(5)、(6)均是趺坐于莲花上的佛像刺孔。据饶宗颐先生、胡素馨女士介绍,制作上述刺孔的纸张厚度、硬度均超过普通纸张,这与刺孔的使用功能紧密关联。上述刺孔画稿中,S.painting72说法图刺孔较为特殊,图中以一佛为中心,两侧分别对称分布一弟子、一菩萨,二弟子、二菩萨像完全一致,但是一侧为墨线勾勒,另一侧纯为针孔线。刺孔画稿一般用于壁画的创作中,通常是先用针按画稿墨线(主要的轮廓线)密刺小孔,然后将刺孔贴在需要绘画的壁面上,用白垩粉或高岭土粉等沿墨线小孔扑打入壁面,或用透墨法将墨沿小孔留在壁面,接着依粉点或墨点勾勒描绘。与其他画稿相比,刺孔画稿与壁画上的成作更加一致,不仅体现在局部形象特征上,而且体现在两者的尺寸上,这些都是由刺孔画稿本身的特殊性决定的。刺孔画稿的这一特点,也为探讨其与敦煌洞窟壁画之间的关联提供了有利条件。 根据上述刺孔画稿的尺寸与造像特征,可以发现它们与归义军时期敦煌大中型洞窟窟顶千佛画(或称千佛变)有着密切关联。沙武田考察此类壁画时,在莫高窟第98窟窟顶北坡千佛画上,发现了使用刺孔画稿的直接证据。此铺千佛画的单尊佛造像(尤其是面部)上,明显可以看到跟随墨线的小墨点,它们应是使用刺孔后留下的墨点轮廓线,在其后的勾勒描绘中没有被墨线完全覆盖。他的考察结果表明,第98窟窟顶其他三坡乃至其他洞窟中,都没有发现此类明显使用刺孔画稿的痕迹。鉴于对敦煌洞窟壁画的考察结果,在论述刺孔画稿与敦煌壁画的关系时,沙武田与胡素馨女士的看法不尽相同,他写道:“我们在仔细观察归义军时期大窟窟顶千佛变时,会发现各尊千佛造像的粗糙性,与刺孔的使用和要求有所不同,甚至于同一种佛像相互的细节区别总是存在的。这一客观存在的现象,使我们经常对刺孔与窟顶千佛像的关系问题不断发生疑问,也使得我们对胡素馨女士认为归义军时期这些大窟的窟顶千佛全部完全出自刺孔的说法提出质疑”。由此看来,刺孔画稿与敦煌壁画的关系仍有待于进一步探讨。 3 色标的发现及其意义。敦煌画稿中除了榜题性质的文字符号外,还有一些关于画面所着色彩的提示性文字符号,即“色标”。关于色标,美术史文献资料中几乎很少记载,敦煌画稿中色标的发现,即具有比较重要的研究价值。P.2012是一纸本画长卷,根据画面图像特征以及榜题文字等来看,它应是一件密教坛城的白描画稿。画稿以四个坛城图样为中心,形成相对独立的四个部分,画面中色标性质的提示性文字较为常见。譬如,P.2012画稿的第一部分的坛城图样内,即有“地五色”、“地黄”、“青”、“轮五色”、“錄”等色标,其他部分还有“白”、“黄”等色标,由此可见其中色 标资料的丰富。除了此纸本画明显的色标外,据沙武田的调查研究表明,敦煌壁画、绢画等中也有零星的色标资料,如隋代莫高窟第421窟西壁龛内南侧五身弟子像上,留有“紫”、“青”、“朱”等色标性质的文字;又如дx.305绢本着色千手千眼观音经变残片上,在一夜叉鬼的右前额上头发部位墨书一个“黄”字色标。 色标的发现为研究古代绘画的设色情况提供了重要资料。唐代美术史文献中,即有一些关于吴道子、周防等名家让弟子画工设色的记载。如《历代名画记》卷九中写道:“翟琰者,吴生弟子也。吴生每画,落笔便去,多使琰与张藏布色,浓淡无不得其所”。“吴生”即吴道子,他们这些绘画名家让弟子代为布色,一方面可能是有意识地培养弟子的作画能力,另一方面可能与这些名家承担过多的绘画业务有关。值得注意的是,莫高窟第421窟西壁龛内色标的书法水平一般,没有用统一的墨色书写,而是分别用相应的色彩书写。对此,沙武田认为:“各色标分别用相应色彩书写,似乎表明是在上色的同时逐一写上去的,而不是事前起稿时统一书写,或者说是为了更好地起到色彩的区别和作画时的提示作用而在起稿时有意所为。如果是前者,则说明色标是由填色的画工弟子在上色时的作品,如果是后者,则与画史所记师父起稿标色而由弟子工人按样涂色的情形相符。” 本文认为,莫高窟第421窟西壁的色标用相应色彩书写,表明是一种比较耐心细致的提示。因此,它们很可能是填色者自己所书,也可能意味着画工师徒现场协同合作作画,这与唐代名家让弟子代为布色的事例可能有一定区别。第421窟这种用相应色彩细致书写色标的做法,显然不同于唐代吴道子每次起稿作画后落笔便去的情形。此外,关于隋代画家的文献记载中,也几乎没有发现画家让弟子代为布色的资料。到目前为止,画稿中发现的色标材料还十分有限,敦煌壁画等能否进一步发现色标以及结合色标来研究古代绘画的设色等问题,都与敦煌画稿的研究前景相关。 敦煌画稿研究取得的成果并不限于上述三个重要方面,从秋山光和、胡素馨、沙武田等学者的研究论著中,可以看到他们十分关注画稿与敦煌壁画等的关联,并且进行了比较翔实的论述,从而为深入探讨敦煌画稿与壁画的关系奠定了较好的基础。而饶宗颐先生的《敦煌白画》一书,还对画稿的笔法、墨法及其源流做了翔实的研究工作,提出了不少精辟的见解,由此进一步展示了敦煌画稿在绘画史中的研究价值。 三 敦煌画稿研究的前景 敦煌画稿保存过于分散以及自身残破、模糊等因素,为这一领域的研究增加了很大难度,因此,敦煌画稿的研究工作仍有待于进一步深入。本文就此拟对敦煌画稿的研究前景作些展望。 首先,敦煌画稿的内容考释与定名工作可以继续深入,一些画稿之间的内在关联有待于进一步辨析。虽然大部分画稿的内容已经考释清楚,定名工作也基本完成,但是,仍有一些画稿的内容还需要考释。譬如,P.tib.1293(3)白描画稿显然是一份经变类画稿(图4),画面内容就较难释读。P.tib.1293是包括劳度叉斗圣变稿等的一份经变画稿集,可能是考虑到P.tib.1293(3)画稿与劳度叉斗圣变的关联,饶宗颐先生认为,该画稿的正背面内容情节可能表示“须达入白国王买祗陀园以立精舍”。胡素馨女士也认同这一看法。但是,画面中有些情节很难从劳度叉斗圣变的角度作出解释,其中三处出现一竖发半裸小鬼,还有一似王者的人对小鬼惧怕与跪拜的情景。由于这些因素,沙武田将该画稿列入“未知名经变画稿”,这是有一定道理的。 又如,P.2725v、P.3652v与S.1113v三份白描画稿上,均有一些说法图式的佛与眷属人物等,其中,S.1113v画面的左下侧还残存似为墙体建筑的一角,这些图像特征表明它们很可能是经变类画稿。沙武田认为,此三份画稿“原应是为同一幅画稿,因为历史的原因,残破且被分开,P.3652v又成了后人画马的画稿或练习之作”。但是,仔细观察可以发现,三份画稿中说法图的表现手法仍有一些区别:P.2725v仅以头光、身光两个圆圈加上方形底座来表现主尊说法佛;P.3652v与S.1113v中的说法佛下则没有方形底座,而且两者均用线勾勒出佛的形象轮廓线,但线描笔法的风格也不完全相同。因此,此三份画稿的内容有待于考释,它们之间的关联也可以进一步探讨。 其次,敦煌画稿与壁画等之间的关系可以深入研究,一些画稿的性质需要仔细辨析。譬如,P.4049新样文殊(或称新样文殊变)白描画稿,因题材特殊受到学者们的较多关注。莫高窟第220窟新样文殊画面下部有发愿文题记,其中明确记载该画成作于后唐同光三年(925年)。该铺壁画的图像内容与藏经洞发现的新样文殊版画基本一致,主要区别仅在于,版画由于版面较小而省略了文殊菩萨顶上的华盖。根据两者的关联来看,雕版所依的画稿与壁画创作所用的画稿基本一致。然而,关于P.4049画稿与上述壁画、版画的关联,学者们的看法则有分歧。画稿中的佛陀波利与圣老人对话的情节在壁画、版画中都没有出现,在文殊菩萨、善财童子、于阗王的冠饰、持物等方面,画稿与壁画、版画也有区别。鉴于这些方面的原因,沙武田认为,“P.4049新样文殊画稿与第220窟新样文殊及藏经洞新样文殊版画具有本质的不同,由此我们并不赞同荣新江与孙修身二先生认为该画稿为第220窟新样文殊画稿的说法”。值得注意的是,P.4049画稿中的佛陀波利与圣老人,却出现在莫高窟第61窟五台山图中,而且人物动态、服饰等细节方面都很一致,两者之间应该有着内在的关联。本文认为,P.4049作为第220窟新样文殊画稿的可能性较小,但是它们是在同样的文殊信仰背景下产生的作品,P.4049画稿与第220窟新样文殊创作依据的画稿之间存在着一定程度的借鉴关系。 又如,P.3998金光明最胜王经变稿,画面人物均面向右方,画面内容从右至左分为三部分,每一部分画面旁都有榜题文字。画面右边的第一部分,绘六身天王像,前排两位胡跪合十,其后一位头部较为模糊,但头光清晰,再后面三位中,有一头戴通天冠的梵王,榜题从上而下书写“梵释四天王下第三”;第二部分描绘七身胡跪婆罗门像,榜题是“下第四 三万六千婆罗门”;第三部分画面前两排各有二身菩萨,最后一人为带头光的女像,榜题是“下第五僧慎尔耶药叉”。沙武田对敦煌壁画中九铺金光明最胜王经变的布局等进行了研究,进而提出自己的观点,“也就是说莫高窟的九铺金光明最胜王经变的源头在第154窟,而第154窟经变画的画稿又是S.painting83、P.3998《金光明最胜王经变稿》,因此说该画稿直接影响了第154窟两铺金光明最胜王经变,而间接影响了其他七个洞窟的七铺金光明最胜王经变,时间从中唐至宋”。本文认为,P.3998画稿与第 154窟南壁金光明最胜王经变的关联十分紧密,但是,关于第154窟南壁金光明最胜王经变等的壁画底稿问题仍值得探讨。 敦煌画稿研究中,有一个比较棘手的问题,即这些画稿究竟是洞窟壁画的创作底稿,还是临摹壁画后产生的样稿呢?换言之,画稿的性质需要审慎辨析。临摹取样既是古代画师学习他人作品的常用方法,又是绘画传播的一个重要途径,这在美术史文献中不乏记载。譬如,《宣和画谱》即有关于孙梦卿临摹吴道子画本的记载,“其后传移吴本,大得妙处。至数丈人物本施宽阔者,缩移狭隘,则不过数寸,悉不失其形似,如以鉴取物,见大小远近耳。览者神之,号称孙脱壁,又云孙吴生,以此可见其精绝”。 藏经洞中也发现了一些敦煌壁画榜题写本,如S.4257v劳度叉斗圣变榜题等,不少学者参与了校录研究工作。关于这些写本的性质是榜题底稿还是壁画榜题抄录本,学术界还有不少争议。但是,根据写本的书写内容、书写方式等来看,其中不少应是壁画榜题抄录本。这些榜题抄录本的产生还有一种可能,即为了配合壁画临摹取样以便传播开去。目前发现的经变类画稿,大多描绘于废弃的写本纸张上,这表明大部分此类画稿很可能如同壁画榜题抄录本一样,是一种临摹习作。如果是高级画师专门为洞窟壁画设计的正式底稿,通常可能不会使用这种废弃的纸张。由此看来,即使我们可以明确断定一些画稿与壁画的直接关联,但是,画稿的性质仍需要具体辨析。 再次,敦煌画稿研究的一些边缘问题可以继续展开探讨。譬如,饶宗颐先生在其《敦煌白画》中,对于敦煌白画渊源以及发展脉络的研究,就具有重要的启迪意义。宋代以后,白描人物画法开创了人物画的新风格,这种画风以及相关审美趣味的形成,很可能源自唐代白描画稿。本文认为,在探讨敦煌画稿自身审美价值的基础上,可以结合唐宋时期审美观念的变迁,对此课题进行更深入的研究。 敦煌画稿具有多方面的研究价值,正如饶宗颐先生所说,“若从画史之远处、高处追寻,则敦煌画样足以启发我人深长思者,亦良多矣。”。在敦煌画稿这一研究领域内,秋山光和、饶宗颐、胡素馨、沙武田等学者已取得引人瞩目的成果,笔者希望更多的学者能够关注乃至参与敦煌画稿的研究工作。敦煌画稿研究的进展,可以进一步促进敦煌美术史的研究工作。 责任编辑 戴春阳